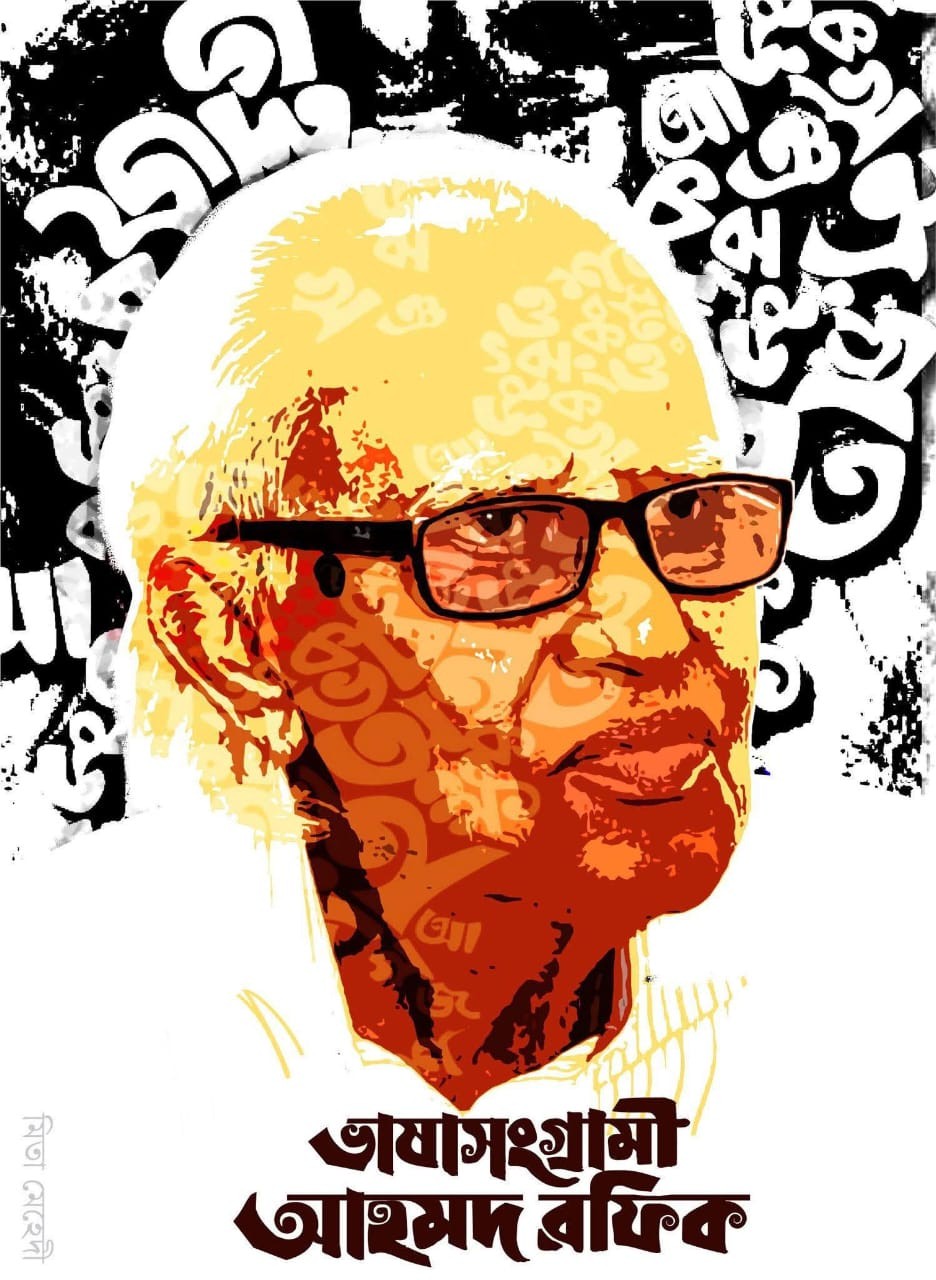

শাহেদ কায়েস

আহমদ রফিক (জন্ম: ১২ সেপ্টেম্বর ১৯২৯-মৃত্যু: ২ অক্টোবর ২০২৫)

বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ভুবনে আহমদ রফিক একটি উজ্জ্বল নাম। তিনি একাধারে ভাষাসৈনিক, কবি, প্রবন্ধকার, গবেষক ও সাংস্কৃতিক কর্মী। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ তাঁকে জাতীয় ইতিহাসের অংশ করে তুলেছে, আর আজীবন সাহিত্যচর্চা ও গবেষণার মাধ্যমে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন মুক্তচিন্তার এক নির্ভীক দিশারি হিসেবে। শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা এই মনীষী রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ হিসেবেও দুই বাংলায় সমানভাবে শ্রদ্ধেয়। তাঁর জীবনসংগ্রাম, সাহিত্যভুবনে বিচরণ ও গবেষণাকর্ম সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন বাঙালি জাতির জন্য এক অনন্য আলোকবর্তিকা।

আহমদ রফিক জন্মগ্রহণ করেন ব্রিটিশ ভারতের এমন এক কালপর্বে, যখন বাংলার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অঙ্গনে নানা ধরনের পরিবর্তন চলছিল। তিনি ১৯২৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শাহবাজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অধ্যবসায়ী ও মেধাবী। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ভর্তি হন ঢাকা মেডিকেল কলেজে। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় মোড় পরিবর্তন ঘটে এখানে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র অবস্থায় জড়িয়ে পড়েন বাংলা ভাষা রক্ষার লড়াইয়ে, ভাষা আন্দোলনের সেই অগ্নিঝরা দিনগুলোতে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে আহমদ রফিক ছিলেন প্রথম সারির কর্মী। ঢাকা মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র থাকাকালে তিনি ভাষার অধিকারের দাবিতে অংশ নেন মিছিল ও সভা-সমাবেশে। সেই সময় তিনি ফজলুল হক হল, ঢাকা হল এবং মিটফোর্ড মেডিকেলের ছাত্রদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষাসহ প্রয়োজনীয় তৎপরতার মাধ্যমে আন্দোলনের সাংগঠনিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে আহমদ রফিক ছিলেন প্রথম সারির কর্মী। তৃতীয় বর্ষের ছাত্র থাকাকালে তিনি ভাষার অধিকারের দাবিতে অংশ নেন মিছিল ও সভা-সমাবেশে। ১৯৫৪ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের আন্দোলনকারী ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র আহমদ রফিকের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়।

১৯৫৪ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের আন্দোলনকারী ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র আহমদ রফিকের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। তখন তিনি আত্মগোপনে চলে যেতে বাধ্য হন এবং ১৯৫৫ সালের শেষ দিকে প্রকাশ্যে ফিরে এসে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করলেও কখনো চিকিৎসক পেশায় যুক্ত হননি। তাঁর ঝোঁক ছিল সাহিত্য, সংস্কৃতি আর মুক্তচিন্তার দুনিয়ায়।

এক সাক্ষাৎকারে আহমদ রফিক বলেন, ‘আমি কিন্তু ভর্তি হতে চেয়েছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সুযোগ পেয়েছিলাম কেমিস্ট্রিতে অনার্স পড়ার। ফজলুল হক হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে দরখাস্ত করেছিলাম; কিন্তু আমি যেহেতু তদবিরে অভ্যস্ত নই, পছন্দও করি না, সেহেতু আমাকে সুযোগ দেওয়া হলো না। অথচ আমার এসএসসি এবং এইচএসসিতে যে রেজাল্ট, তাতে অনায়াসে তারা আমাকে আবাসিক ছাত্র হিসেবে ভর্তির সুযোগ দিতে পারত। তা না করে অনাবাসিক ছাত্র হিসেবে আমার দরখাস্ত গ্রহণ করেছিল। সেখানে সুযোগ পেলে আমার গ্রহণযোগ্যতা বিদ্বৎসমাজে আরও বেশি হতো। “ঘটনাই মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে।” সারা জীবন আমি লক্ষ করেছি, ঘটনা যেন আমাকে টেনে পেছনের দিকে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। আর আমি চেষ্টা করেছি, ঘটনার মুখোমুখি হয়ে তাকে প্রতিহত করতে। একটা বিপরীত স্রোতে গতিশীল থেকেছি সারাটা জীবন। নইলে মেডিকেল কলেজে কারও নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হলো না, আমার নামেই হলো ইস্কান্দার মির্জার গভর্নর ৯২ক ধারায়। দেড় বছর নিজের খরচও নিজেকে জোগাতে হয়েছে। কেউ পাশে দাঁড়ায়নি। না পরিবার, না কোনো স্বজন। আত্মগোপনে থাকতে হলো। আমার দল একবার আমার খবরও নেয়নি, কোনো আশ্রয়ের ব্যবস্থাও করেনি।’ (আজকের পত্রিকা, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১)

আহমদ রফিকের সাহিত্যজীবন শুরু হয় ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ শিল্প সংস্কৃতি জীবন দিয়ে। এই বইয়ে তিনি লিখেছিলেন, ‘সংস্কৃতি মানেই কেবল কৃষ্টি নয়; বরং মানুষের জীবনযাপনের সঙ্গে যুক্ত এক বিস্তৃত সংগ্রাম।’ এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় তিনি কেবল তাত্ত্বিক বিশ্লেষক ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন সংস্কৃতি ও জীবনের মিলনরেখা খুঁজে বেড়ানো এক মুক্তমনা চিন্তাবিদ। এই বইয়ের মাধ্যমেই তিনি প্রমাণ করেন, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে তিনি কেবল একাডেমিক গবেষণার বিষয় হিসেবে দেখেননি; বরং মানুষের জীবনযাত্রার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত করে দেখেছেন। এরপর একে একে প্রকাশিত শতাধিক গ্রন্থে তিনি লিখেছেন কবিতা, প্রবন্ধ, গবেষণা, সম্পাদনা ও অনুবাদ; বিশেষত ভাষা আন্দোলন ও রবীন্দ্র-গবেষণা নিয়ে আহমদ রফিক অমূল্য কাজ রেখে গেছেন।

‘আমাদের দেশ ভাষিক জাতিরাষ্ট্র। ইউরোপের দিকে যদি তাকাই, দেখা যায় মাতৃভাষাই রাষ্ট্রভাষা, এরপর তাকে জাতীয় ভাষা করা হয়েছে। অর্থাৎ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মাতৃভাষার প্রয়োগ। এ চরিত্রই জাতিরাষ্ট্রের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে। অথচ আমরা নামেই কেবল জাতিরাষ্ট্র। আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা; কিন্তু তা জাতীয় ভাষা বাংলা নয়।’

আহমদ রফিক বিশ্বাস করতেন, উচ্চশিক্ষায় মাতৃভাষা তথা রাষ্ট্রভাষায় জ্ঞানচর্চা প্রতিষ্ঠিত না হলে প্রকৃত জাতিগঠন সম্ভব নয়। রাষ্ট্রভাষা যদি জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে জীবিকা, জ্ঞানচর্চা ও সমাজবাস্তবতায় প্রয়োগযোগ্য না হয়, তবে সেই ভাষার মর্যাদাও পূর্ণ হয় না। এই বোধ থেকেই তিনি সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর প্রয়াসে দেশব্যাপী সভা-সমাবেশে অংশ নেন। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, ‘আমাদের দেশ ভাষিক জাতিরাষ্ট্র। ইউরোপের দিকে যদি তাকাই, দেখা যায় মাতৃভাষাই রাষ্ট্রভাষা, এরপর তাকে জাতীয় ভাষা করা হয়েছে। অর্থাৎ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মাতৃভাষার প্রয়োগ। এ চরিত্রই জাতিরাষ্ট্রের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইডেন সর্বত্রই কিন্তু তা-ই। অথচ আমরা নামেই কেবল জাতিরাষ্ট্র। আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা; কিন্তু তা জাতীয় ভাষা বাংলা নয়। সেটি হলে আমাদের উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞানশিক্ষা, উচ্চ আদালতে বাংলা নেই কেন? চীন, জাপান ও কোরিয়ার মতো দেশ প্রাচীন আদি চিত্রলিপির বর্ণমালার ভাষা নিয়ে যদি মহাকাশ বা আণবিক গবেষণা করতে পারে, তাহলে আমাদের বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নত বাংলা ভাষা নিয়ে কেন বিজ্ঞান গবেষণা করতে পারব না? সর্বত্র বাংলা চালু না হওয়ার পেছনে আসলে সদিচ্ছার অভাবটাই দায়ী। আর দায়ী পৌনে ২০০ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব।’ (প্রথম আলো, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২)

আহমদ রফিকের নাম উচ্চারিত হলেই রবীন্দ্রচর্চার প্রসঙ্গ উঠে আসে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, দর্শন ও সামাজিক ভাবনা নিয়ে তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি বা সাহিত্যিক নন; বরং সমাজভাবুক, চিন্তাবিদ ও মানবতার দিশারি। রবীন্দ্রতত্ত্বচর্চায় তিনি দুই বাংলার কাছে সমানভাবে শ্রদ্ধেয় কলকাতার ‘টেগর রিসার্চ ইনস্টিটিউট’ তাঁকে সম্মানিত করেছে ‘রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য’ উপাধিতে। তাঁর রবীন্দ্রবিশ্লেষণ মূলত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করা—যেখানে সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতির মিলনরেখা খুঁজে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, দর্শন ও সামাজিক ভাবনা নিয়ে আহমদ রফিক অসংখ্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। রবীন্দ্রতত্ত্বচর্চায় তিনি দুই বাংলার কাছে সমানভাবে শ্রদ্ধেয় কলকাতার ‘টেগর রিসার্চ ইনস্টিটিউট’ তাঁকে সম্মানিত করেছে ‘রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য’ উপাধিতে।

প্রবন্ধকার হিসেবে আহমদ রফিক ছিলেন ব্যতিক্রমী। তাঁর প্রবন্ধে দেখা যায় ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে একত্রে মিলিয়ে দেখার এক দুর্লভ দক্ষতা। তিনি কেবল সাহিত্য বিশ্লেষণ করেননি; বরং সাহিত্যকে সমাজের সঙ্গে যুক্ত করে তার সামাজিক তাৎপর্য উন্মোচন করেছেন। বাংলা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে তাঁর গবেষণাগ্রন্থগুলো আজও তথ্যবহুল ও নির্ভরযোগ্য হিসেবে স্বীকৃত। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বোঝার ক্ষেত্রে তাঁর রচনা বিশেষ সহায়ক।

যদিও প্রবন্ধ ও গবেষণা তাঁর প্রধান পরিচয়, তবু কবি হিসেবেও তিনি নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে সমাজের টানাপোড়েন, মানুষের সংগ্রাম, মানবিকতার আবেদন ও মুক্তচিন্তার স্বর। কাব্যিক ভাষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাঙালির সংস্কৃতির রং। আহমদ রফিকের কবিতা নিছক নান্দনিক রূপসৃষ্টি নয়; বরং ইতিহাস, সমাজ ও মুক্তচিন্তার গভীর আত্মপ্রকাশ। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভাষা কেবল যোগাযোগের উপায় নয়; এটি জাতির অস্তিত্ব ও আত্মপরিচয়ের প্রতীক। সেই বোধ থেকেই তাঁর কবিতায় বারবার ফিরে এসেছে ভাষা আন্দোলনের চেতনা, মানবিকতার আর্তি এবং শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন।

‘বাঙাল স্বদেশ’ কবিতায় তিনি লিখেছেন

‘দেশ খুঁজেছি, মানুষ খুঁজেছি

শতকের পর শতক শেষ

ভূখণ্ড ঘিরে ভাষাও পেয়েছি

তবুও জোটেনি কল্যাণী দেশ।’

(‘বাঙাল স্বদেশ’, কবিতাসমগ্র, অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১৩, পৃ. ৬৪)।

এখানে বাঙালির রাষ্ট্র অর্জনের মধ্যে অপূর্ণতার দুঃখ এবং এক কল্যাণকর সমাজব্যবস্থার প্রত্যাশা মিলেমিশে একাকার হয়েছে। আহমদ রফিকের কবিতা মূলত প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। সমাজে অন্যায়, অসাম্য ও শোষণকে তিনি কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো প্রতীকের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন। তাঁর কবিতায় ঐতিহাসিক চেতনা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মানবমুক্তির অদম্য আকাঙ্ক্ষা। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন সহজ-সরল, নিঃস্বার্থ। যার প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর কাব্যে।

প্রবন্ধকার হিসেবে যেমন সাহিত্যকে সমাজের সঙ্গে যুক্ত করে বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি কবি আহমদ রফিকও শব্দকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর কবিতা পাঠককে কেবল আবেগপ্রবণ করে তোলে না; বরং চিন্তা, প্রশ্ন ও প্রেরণায় আলোড়িত করে। আহমদ রফিকের কবিতাও বাঙালির ইতিহাস ও মুক্তিসংগ্রামের অমূল্য দলিল।

প্রবন্ধকার আহমদ রফিক যেমন সাহিত্যকে সমাজের সঙ্গে যুক্ত করে বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি কবি আহমদ রফিকও শব্দকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর কবিতা পাঠককে কেবল আবেগপ্রবণ করে তোলে না; বরং চিন্তা, প্রশ্ন ও প্রেরণায় আলোড়িত করে। তাই যতই কম পঠিত হোক, আহমদ রফিকের কবিতাও বাঙালির ইতিহাস ও মুক্তিসংগ্রামের অমূল্য দলিল। একদিকে যেমন বাস্তবতার প্রতিবাদ, অন্যদিকে ভবিষ্যতের জন্য এক আশাবাদী স্বপ্ন। ফলে তাঁর কবিতা আজও আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক, প্রেরণাদায়ক ও চিরকালীন।

অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক তাঁকে আখ্যা দিয়েছিলেন ‘বাঙালি রেনেসাঁর মহান পুরুষ’ হিসেবে। আহমদ রফিক সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘ইউরোপীয় রেনেসাঁ যেমন বিজ্ঞানী দার্শনিক সাহিত্যিক শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে উদ্বুদ্ধ করেছিল নতুন নতুন গবেষণা, সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতা তথা ব্যাপক জ্ঞানচর্চায়, তেমনি বাংলাদেশেও বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন আমাদের সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতার সব ধারাকে বিপুলভাবে উজ্জীবিত করেছিল নবনির্মাণের প্রেরণায়। আহমদ রফিক হলেন এই রেনেসাঁ-উদ্বুদ্ধ মহৎ ব্যক্তিত্ব। মার্ক্সবাদী সমাজুআদর্শে আলোকিত এই লেখক সর্বদা প্রগতিভাবনায় ভাবিত। নিজ মাতৃভূমিতে একটি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তিনি দেখেন। তাঁর এই কবি ও কথাশিল্পীসত্তার সঙ্গে যুক্ত বিপ্লবী সত্তা তাঁকে শুধু কবিতা ও কথাশিল্প রচনায়ই উদ্বুদ্ধ করে না, মার্ক্সবাদী সমাজসচেতন কবিতা বিশ্লেষণেও সমানভাবে আগ্রহী করে তোলে।’ (আহমদ রফিক সম্মাননা গ্রন্থ, কথাপ্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ১৩২-১৩৫)।

ব্যক্তিজীবনে আহমদ রফিক ছিলেন সহজ-সরল ও নিরহংকার মানুষ। ২০০৬ সালে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে তিনি নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছেন। তাঁদের কোনো সন্তান ছিল না। নিজের লেখা ও সংগ্রহ করা অসংখ্য বই-ই ছিল তাঁর প্রকৃত সম্পদ ও সার্বক্ষণিক সঙ্গী। জীবনভর তিনি মানুষের জন্য কাজ করেছেন, বিনিময়ে কোনো ব্যক্তিগত প্রাপ্তি বা আড়ম্বর চাননি।

আহমদ রফিক তাঁর সাহিত্য ও গবেষণার জন্য অসংখ্য পুরস্কার ও স্বীকৃতি পেয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও রবীন্দ্রত্ত্বাচার্য উপাধি।

আহমদ রফিকের চিন্তাচেতনা ছিল মানবমুক্তির পক্ষে। তিনি ছিলেন প্রগতিশীল মূল্যবোধের এক অক্লান্ত কর্মী। পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশ পর্যন্ত তিনি ধারাবাহিকভাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর লেখায় বারবার উঠে এসেছে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, মুক্তচিন্তা ও সংস্কৃতির বিকাশের প্রয়োজনীয়তা।

শাহেদ কায়েস: গবেষক ও প্রাবন্ধিক