আলমগীর মোহাম্মদ

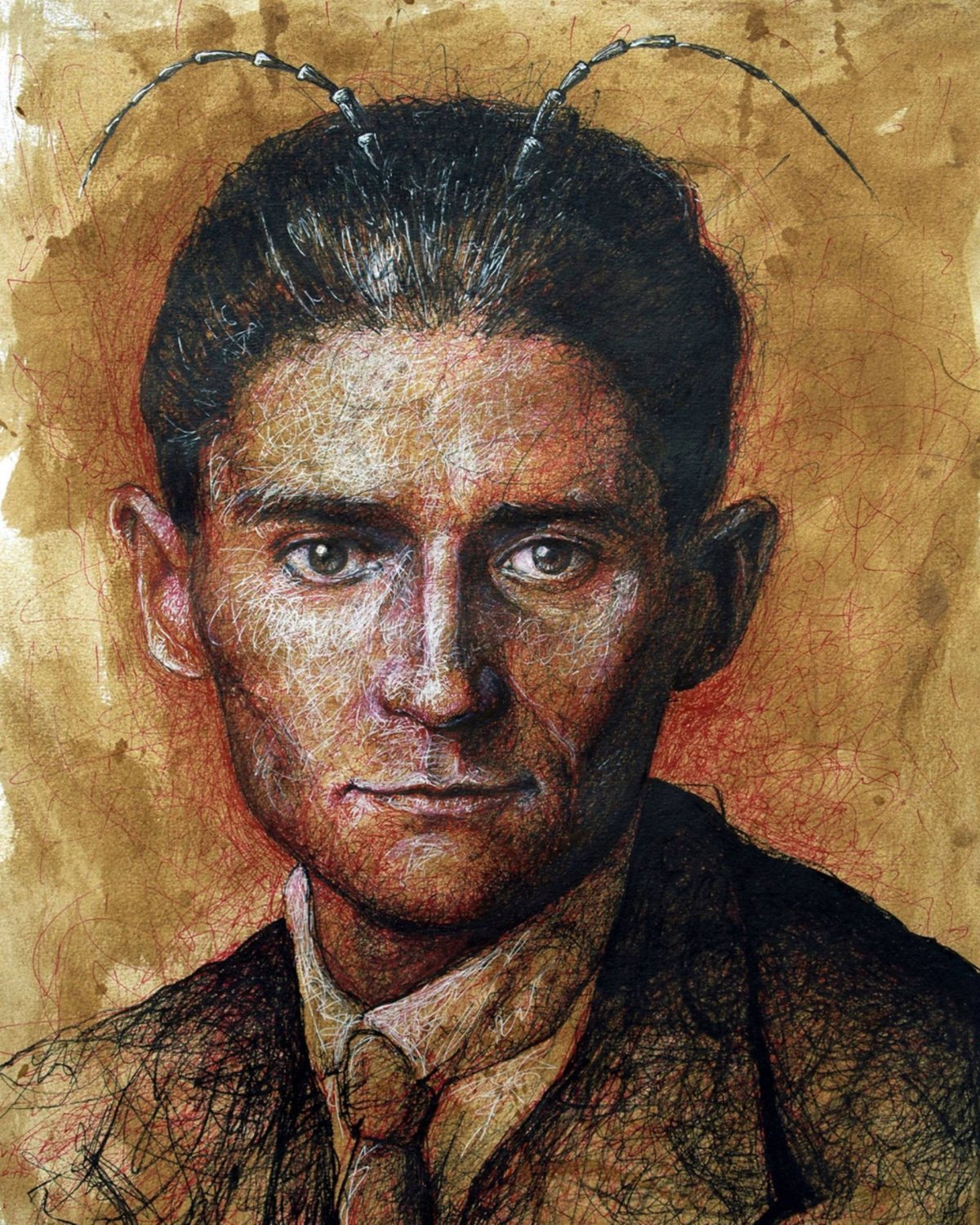

বিশ্বসাহিত্যে কাফকা একজনই। বিচ্ছিন্নতবোধ, হতাশাগ্রস্ততা ও শেকড়হীনতার প্রকৃত রূপ যদি আপনি সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে খুঁজে পেতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার কাফকা পড়া উচিত। তাঁর “দ্য মেটামরফসিস” দুনিয়াজুড়ে পাঠকমহলে আদৃত। কারণ এই গল্পের মূল চরিত্র গ্রেগর সামসার মধ্যে আধুনিক সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে প্রতিনিয়ত হিমশিম খাওয়া এক মানুষের রিফ্লেকশান খুঁজে পায় পাঠক।

ফ্রানৎস কাফকার জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। তার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখে একটা মিল আছে। মাস ভিন্ন হলেও তিন তারিখে তার জন্ম ও মৃত্যু। মায়ের সাথে তার তেমন সম্পৃক্ততা ছিল না। অর্থাৎ পরিবার থেকেই তার মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ বা এলিয়িনেশান তৈরি হয়। যা তাঁকে সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হয়েছিল। তার একনিষ্ঠ পাঠক মাত্রই একমত হবেন যে ‘বিচ্ছিন্নতাবোধ’ ও কাফকায়েস্ক ওয়ার্ল্ড সমার্থক। বিচ্ছিন্নতাবোধ ও নিঃসঙ্গতার বলি কাফকার সাথে তাঁর সমকালের নজরুল ও জীবনানন্দ দাশের মধ্যে গভীর সাযুজ্য দেখতে পাই আমরা। এই সাযুজ্য বা মিল প্রমাণ লিবারেল হিউম্যানিস্টদের সেই পুরনো আপ্তবাক্য ‘ এৎবধঃ ষরঃবৎধঃঁৎবং ধৎব ঃরসবষবংং’ কথাটার প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণ করে।

মৃত্যুচিন্তা মানব জীবনের অন্যতম অনুষঙ্গ। মৃত্যুচিন্তা চিন্তাবর্জিত মানুষের পক্ষে জীবনের ক্ষণ স্থায়িত্বের কথা উপলদ্ধি করা অসম্ভব । তারা বুঝতে পারে না জীবন আসলে একটা গল্প যার কথক নিজে বেকুব এবং এর আসলে কোনো মানে বা অর্থ হয় না। যেমনটা শেক্সপিয়ার বলেছিলেন ম্যাকবেথ নাটকে। মানুষ মৃত্যু চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে মূলত পরিবারের সদস্যদের অথবা নিকটজনের অকালপ্রয়াত হওয়ার অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়ে। আমেরিকার বিখ্যাত কবি এমিলি ডিকিন্সন যার জ্বলন্ত উদাহরণ। পরিবারের একের পর এক সদস্যদের মৃত্যুর ঘটনা তাঁর স্বাভাবিক জীবনযাপনকে ব্যহত করেছিল। কাফকাও তার ব্যতিক্রম নন। বড় দুই ভাই শৈশবে মারা গেলে কাফকা হয়ে উঠেন পরিবারের বড়ো সন্তান এবং সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের দায়বদ্ধতার বীজ তার ব্যক্তিত্বে তখন থেকে প্রোথিত হয়। মৃত্যুচিন্তা ও মৃত্যুর প্রভাব পরবর্তীতে হয়ে পড়ে তার লেখার অন্যতম থিম। কাফকার সমসাময়িক লেখক ভার্জিনিয়া উল্ফের জীবনেও এমন ঘটনার অস্তিত্বের সন্ধান পাই আমরা। প্রকৃতপক্ষে বিশ শতকের ক্যাননিক্যাল সাহিত্য মানেই মৃত্যুর অস্তিত্বের কথা। এর করালগ্রাসের কথা।

স্কুলে ভালো ছাত্র ছিলেন কাফকা। শিক্ষকরা তাকে খুব স্নেহ করতেন। তবে এই স্নেহ তাঁকে মোহাবিষ্ট করতে পারেনি। স্কুলে বিদ্যমান কারিকুলামের অমানবীকরণ এবং ক্লাসিক ল্যাংগুয়েজ পড়ানোর ক্ষেত্রে মুখস্থ বিদ্যার প্রাধান্যের বিরুদ্ধে তিনি জোরালো প্রতিবাদ করেন। তাঁর এই প্রেতিবাদের সাথে রেশনালিস্ট দর্শনের প্রবক্তা দার্শনিক রেনে দেকার্তের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ‘লা ফ্লেশ্যে’ নিয়ে করা মন্তব্যের মিল খুঁজে পাই আমরা। উভয়েই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান কারিকুলামের অসারতা ও অমূলক পেডাগজিক্যাল এপ্রোচের তীব্র সমালোচনা করেন। প্রতিষ্ঠান বিরোধীতার এই প্রবণতা তাঁর মধ্যে আরো দৃঢ় হয় যখন তিনি কৈশোরে নিজেকে একজন সমাজতন্ত্রী ও ধর্মে অবিশ্বাসী হিসেবে ঘোষণা দেন। কাফকার জীবনে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বিচ্ছিন্নতার যাত্রা এখানেই শুরু হয়। যা তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারেননি। যেমনটা পারেনি দ্য মেটামরফসিসের সামসা। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ তার ব্যক্তি জীবনে একটি দীর্ঘমেয়াদী অশান্তি/ সুখহীনতা সৃষ্টিতে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে।

মানুষের জীবনে বন্ধুত্বের গুরুত্ব বলার অপেক্ষা রাখে না একজন বন্ধু সত্যিকার অর্থে আরেকজন বন্ধুর আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠতে পারলে সেই বন্ধুত্ব চিরজীবী হয়। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে ফিলিপ সিডনি ও এডমান্ড স্পেন্সারের বন্ধুত্বের কথা আমরা জানি। সিডনি নিজের লেখালিখি এগিয়ে নেওয়ার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন তাঁর বন্ধু স্পেন্সারের জন্য একটা কম্ফোর্ট জোন তৈরি করা জরুরি। স্পেন্সারের লেখালিখি জীবনে একটা বড় প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। তেমন আরেকটা অমরত্বের দাবিদার বন্ধুত্ব হলো ম্যাক্স ব্রড ও কাফকার বন্ধুত্ব। ইউনিভার্সিটি অব প্রাগে আইন পড়ার সময় দুইজনের পরিচয় ঘটে। এরপর থেকে ব্রড হয়ে ওঠেন কাফকা সাহিত্যের অন্যতম সারথী। সাহিত্যসমজদার গুণী এই ব্যক্তি কাফকার লেখালিখির গুরুত্ব ও সাহিত্যমান আঁচ করতে পেরেছিলেন অন্য সবার আগে । তাই তো তাঁর হাত ধরে আমরা সন্ধান পাই কাফকা সাহিত্যের।

কাফকা তাঁকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিলেন তার পা-ুলিপিগুলো পুড়িয়ে ফেলতে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে কাফকা ব্রডকে লেখেন: ”আমার প্রকাশিত পাঁচটি বই আর ছোটগল্পগুলো হয়তো কালের গহ্বরে হারিয়ে যাবে। জোর করে আর নতুন সংস্করণ প্রকাশ করার দরকার নেই।ৃআমার অপ্রকাশিত লেখাগুলোর ব্যাপারে বলছি, সবগুলো পা-ুলিপি আর নোটখাতা পুড়িয়ে দিও। ৃপুড়িয়ে দেওয়ার আগে কেউ যেন পড়ে না দেখে সে ব্যাপারে আমার বিশেষ অনুরোধ রইলো।ৃএই ব্যাপারে এটাই হয়তো তোমার কাছে আমার শেষ অনুরোধ।” কাফকার জীবনে ম্যাক্স ব্রডের ইতিবাচক ভূমিকার প্রতি ইঙ্গিত করে কথাসাহিত্যিক মোজাফফর হোসেন লিখেছেন: “আমরা যখন কাফকাকে স্মরণ করি, তখন অনিবার্যভাবেই স্মরণ করতে হয় আরো একজন ব্যক্তিকে, কাফকার বাল্যবন্ধু ম্যাক্স ব্রড। ব্রড নিজেও বহুলপ্রজ লেখক ছিলেন একাধারে কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, কবি ও অনুবাদক। পাশাপাশি সাংবাদিক এবং নাট্য ও সংগীত সমালোচক। অনেকগুলো উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু তিনি আজ আমাদের অনেকের কাছে বেঁচে আছেন কাফকার মধ্য দিয়ে। এই নিয়তির কাছে তিনি নিজেই জেনেবুঝে নিজেকে সমর্পণ করেছেন।“

নিজের লেখালিখি নিয়ে কাফকার মধ্যে এক ধরণের হতাশাবাদীতা ছিলো। প্রেমিকার কাছে লেখা তাঁর বিভিন্ন চিঠি পড়লে আমরা সে সম্পর্কে কিছুটা অবগত হই। এক চিঠিতে তিনি লিখেছেনঃ ‘লিখতে ইচ্ছে করছেনা।‘ আবার আরেক চিঠিতে আমরা তাকে ভিন্নরূপে আবিষ্কার করি যখন তিনি বলছেন, “ আমি লেখার জন্যই জন্মেছি। লেখা বাদ দিলে আমি কিছুই না।“ এ যেন কাজী নজরুলের সে গানের কথা যেখানে কবি মহাকালকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, ‘ আমায় নহে গো, ভালোবাসো মোর গান।‘ নিজের লেখালিখি নিয়ে সার্বক্ষণিক মূল্যায়ন ভাবনাই তাঁকে বড় লেখক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করেছে। সৃজনশীলতার জগতে আত্মতুষ্টির যে কোনো স্থান নেই, সে কথাটাই আমাদের নতুন করে স্মরণ করে দেন মহামতি কাফকা।

বিচ্ছিন্নতাবোধ, নিঃসঙ্গতা, হতাশাবাদিতা এবং রোগশোক বিশ শতকের সাহিত্যে ও সাহিত্যিকদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাফকা ১৯০৬ সালে পিএইচডি শেষ করার পর একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি নেন। মৃত্যুর দুই বছর আগ পর্যন্ত এই চাকরিটা তিনি করেন। তবে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তিনি আর চাকরিটা চালিয়ে যেতে পারেননি। চাকরিতে তিনি উর্ধ্বতন মহলের কাছে অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে গৃহীত হন। কিন্তু, রুটিন মেনে চাকরি করা তার জীবনে একটা দীর্ঘস্থায়ী বিরূপ প্রভাব ফেলে। তিনি মানসিকভাবে অবসাদ্গ্রস্থতা এবং নিউরো সমস্যায় ভুগতেন। ঠিক এই কারণে যৌনজীবনে তাকে চরম ভোগান্তি পেতে হয়। চাকরি, লেখালিখি ও প্রেম এই তিনের মধ্যে সমন্বয় করে ‘ কায়দা করে’ তিনি জীবনকে এগিয়ে নিতে পারেননি। এখানে তিনি বিচ্চিন্ন। চার ভাবে। যেমনটা কার্ল মার্ক্স বলেছিলেনঃ শিল্পনির্ভর পুঁজিবাদী সমাজে একজন শ্রমিক চারভাগে বিচ্ছিন্ন। প্রথমত, তাঁর শ্রম দ্বারা উৎপাদিত পণ্য হতে সে বিচ্ছিন্ন। দ্বিতীয়ত, নিজের কর্মক্ষমতা থেকে বিচ্ছিন্ন। তৃতীয়ত, মানুষ হিসেবে বিচ্ছিন্ন। এবং, অন্যান্য কর্মী বা সহকর্মীদের থেকে বিচ্ছিন্ন। কাফকার জীবনে এর অনিবার্য প্রতিফলন দেখতে পাই আমরা।

২০২৪ কাফকা চলে যাওয়ার শতবর্ষ। মাত্র চল্লিশ বছর বছর বয়সে হারিয়ে যাওয়া এই চেক সাহিত্যিকের লেখা পড়ার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে তাঁর অনুবাদক মাসরুর আরেফিন বলেছেন, ‘ফ্রানৎস কাফকার কিছুই তাঁর মৃত্যুর ১০০ বছরে এসে আর মনে হয় না যে পরাবাস্তব। উল্টো প্রতিমুহূর্তে এ বোধ জাগে যে কাফকা অতি বাস্তব।‘ বর্তমান সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় ব্র্যান্ড বিটিএস এর একজন শিল্পী জানিয়েছেন তার অনুরাগীদের প্রিয় বই “দ্য মেটামরফসিস” । জীবিতকালে লেখক হিসেবে নিজেকে ‘ হাঙ্গার আর্টিস্ট” মনে করলেও তাঁর চলে যাওয়ার শতবর্ষে এসে আমরা আবিষ্কার করি কাফকা আমাদের কনটেম্পোরারি। তার সাহিত্য আধুনিক জীবনের ময়নাতদন্তের অন্য রূপ।

আলমগীর মোহাম্মদ, সহকারী অধ্যাপক ও অনুবাদক, বাংলাদেশ আর্মি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, কুমিল্লা