ইসরাইল খান

বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের অগ্রগতিতে ‘নান্দীপাঠ’ এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন বলে মনে হয় না। প্রকাশিত সংখ্যাগুলোর রচনা পরিক্রমায় দেখা যায়,– গোটা সাহিত্য সম্পর্কেই নান্দীপাঠ স্বকীয় মতামত উপস্থাপন করেছে। কেমন হওয়া উচিৎ সাহিত্যের রূপ-স্বরূপ, তারও কিছু নিদর্শন তাঁরা প্রদর্শন করেছেন।

জানি, ‘স্বৈরাচার হঠাও’ আন্দোলনে ঊনিশ’শ আশির দশকের সাহিত্যিকেরা ব্যাপক অংশ নিয়েছিলেন। কবিদের তৎপরতাই ছিলো বেশি। তাঁদের পৌরহিত্যে গড়ে ওঠে নানা সংগঠন। সামরিক শাসকদের প্রতি প্রসন্ন কবিদের তৎপরতাও ছিলো দৃশ্যমান। তাঁরা রাজকীয় ‘জলসাঘরে’ ‘প্রেমের কবিতার’ ‘বসন্তকালীন উৎসবে’র প্রচলন করেছিলেন।

পাশাপাশি ছন্দে-ছন্দে স্লোগান তুলে সরকার উৎখাতের আন্দোলনও চলমান ছিল। তীব্র প্রতিযোগিতা ছিল কে কতো যুঁৎসই ছন্দোবদ্ধ স্লোগান লিখতে পারেন! তখন থেকেই কারো-কারো মনে হতে থাকে কবিতা স্লোগানেরই আরেক নাম।

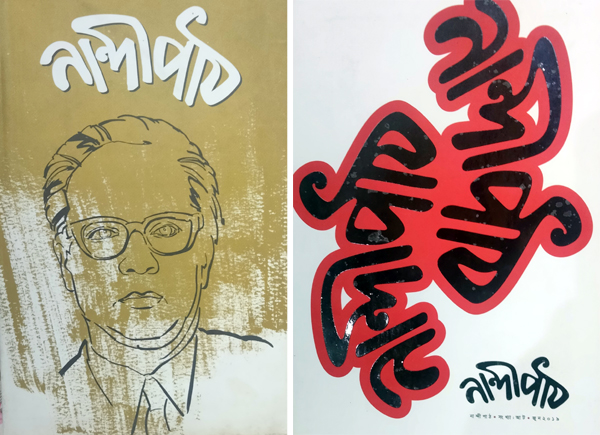

এমন পরিস্থিতিতে শিল্পসুন্দর জাতীয়তাবাদী সাহিত্য সৃষ্টির লক্ষ্যে সাজ্জাদ আরেফিন প্রকাশ করেন ‘নান্দীপাঠ’। প্রথম পর্বের পাঁচটি সংখ্যাই প্রকাশিত হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্বিবিদ্যালয়ের শহীদ সালাম বরকত হল থেকে। কিন্তু প্রথমেই ঘটে বিয়োগান্ত ঘটনা। প্রচ্ছদশিল্পী কাজী হাসান হাবিব প্রয়াত হন। তবে সেজন্য নতুন শিল্পীর কাছে না গিয়ে রঙ বদলে বদলে আরো তিনটি সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। ডিসেম্বর ১৯৮৮ তে প্রকাশিত ১ম বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যাটি উৎসর্গ করা হয়েছিলো ‘সদ্যপ্রয়াত চারুশিল্পী কাজী হাসান হাবিব’কে।

নান্দীপাঠের ঘোষণা ছিলো- ‘সৃজনশীল ধারায় মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও বিকাশে আমরা আপনার ব্যতিক্রমী লেখা, সুচিন্তিত মতামতের আমন্ত্রণ জানাই।’

ডিসেম্বর ১৯৮৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ‘পাকিস্তানের মোহমুক্তি এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট’ বিষয়ে। সুসান কে. ল্যাঙ্গারের রচনা থেকে সিরাজুল ইসলামকৃত অনূদিত প্রবন্ধ ছিলো ‘শিল্পের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব’। আরো ছিলো ‘সমাজতান্ত্রিক দেশে নারী’ বিষয়ক আলোচনা, বাংলায় রূপান্তরিত ক’টি বিদেশী কবিতা এবং তখনকার তরুণদের এক গুচ্ছ কবিতা। লেখকেরা হলেন- রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ্, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, শামসুল আরেফিন, কফিল আহমেদ, নাসির আহমেদ, তুষার দাশ, মোহাম্মদ সাদিক, ফরিদ কবির, মারুফ রায়হান, শাহীন শওকত, আবুল খায়ের, সেলিম আখন্দ, রুদ্র বাদল প্রমুখ।

গুরুত্বপূর্ণ লেখা ছিলো- হায়াৎ মামুদ লিখিত ভূমিকাসহ আবু জাফর শামসুদ্দীনের ‘একাত্তুরের ডায়েরী থেকে’।

জুন ১৯৮৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় কয়েকটি ব্যতিক্রমী, তাৎপর্যপূর্ণ রচনা। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- সিরাজুল ইসলামের ‘মুক্তবুদ্ধির চর্চা: একটি দার্শনিক মূল্যায়ন’; মোঃ ইউসুফ আহমেদ লিখিত ‘ উপমহাদেশে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ’; রাবেয়া মঈন এর ‘জীবনানন্দ দাশের কবিতার ভাষা’; মনিরুজ্জামানের ‘বাংলা ভাষার প্রান্তীয় পরিস্থিতি’ প্রভৃতি প্রবন্ধ, বাবু রহমান এর স্মৃতিকথা (জীবোন্মৃত শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ) ও সুশান্ত মজুমদারের গল্প ও আফসার আহমদের ব্যক্তিগত গদ্য। এছাড়াও ছিলো খোন্দকার আশরাফ হোসেনের ‘জীবনের সমান চুমুক’ বইয়ের আলোচনা আর কতিপয় তরুণের কয়েকটি কবিতা। লিখেছিলেন– কে জি মোস্তফা, সরকার মাসুদ, শামসুল আরেফিন, খালেদ হোসাইন, শাওন মাহমুদ, স্বপন মাহমুদ, শিমুল মাহমুদ, নাহার মনিকা, আবুল খায়ের প্রমুখ।

আশির দশকের শেষের সাহিত্য-পরিস্থিতির ওপর লিখিত ‘প্রায় কৈফিয়ত’ নামের এক নাতিদীর্ঘ সম্পাদকীয়র সাথে একগুচ্ছ রচনা নিয়ে প্রকাশিত হয় নান্দীপাঠের এ-পর্যায়ের শেষ সংখ্যা। এটি প্রকাশিত হয় ৩ বর্ষ ১ সংখ্যা নামে, মার্চ ১৯৯০ এ। ‘প্রায় কৈফিয়তে’ বলা হয়— ‘বাংলাদেশের কবিতাঙ্গনে আশির দশকে বেশ কয়েকটি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ফলে কতিপয় বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই প্রজন্মের তরুণদের সম্ভবত বড়ো প্রশ্ন, তারা কি কবিতার নামে স্থূল রাজনীতি সর্বস্ব স্লোগান-চারিতায় কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করবেন, খিস্তি-খেউড়ে কুড়াবেন সস্তা হাততালি নাকি কবিতার গভীর সৃষ্টিশীল চিন্তা ও উপলব্ধির প্রাজ্ঞতায় ঋদ্ধ করবেন তাদের শ্রমকে।

‘কথাগুলো উত্থাপনের কারণ, এদেশের ‘কবি-কর্মী’রা এখন বৃহৎ দুটো শিবিরে বিভক্ত। এর প্রধান অংশ অর্থাৎ ‘জাতীয় কবিতা পরিষদ’ সংগঠনটির জন্ম হয়েছে ‘শৃঙ্খল মুক্তির জন্য কবিতা’ মটোকে ধারণ করে। উদ্দেশ্য স্বৈরাচার সাম্প্রদায়িকতা প্রগতিবিমুখতার বিরুদ্ধে কবিতাকে হাতিয়ার হিশেবে ব্যবহার করা। ফলতঃ এ-গোষ্ঠীর অনেকেই কবিতার নামে আনকোরা স্লোগান তৈরি করছেন— মঞ্চে গালাগাল দিচ্ছেন পেটুয়া সরকারকে। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ভেঙে নতুন সমাজ গড়ার অঙ্গীকারও ব্যক্ত করছেন কেউ কেউ। এভাবে সংগঠনটি চার বছর অতিক্রম করলো।

‘জাতীয় কবিতা পরিষদের বিপরীতে রয়েছেন এশীয় কবিরা। প্রতিক্রিয়াশীল, আমলা, এক সময়ের তথাকথিত প্রগতিশীলসহ বিভিন্ন প্রজাতির লেজুড়বাদীরা এ গোষ্ঠীভুক্ত। তাঁরা অধিকাংশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে, বঙ্গভবনে। বাংলাদেশ কবিতা কেন্দ্র নামধারী কবিদের নিয়ন্ত্রক কেউ কেউ মধ্যযুগীয় ভাবধারায় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা পছন্দ করেন।

আসলে, দুটো সংগঠনেরই উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। একটি গণমানুষের পক্ষে অপরটি গণবিচ্ছিন্ন।

কবিরা রাজনীতির বাইরে, তাঁদের সামাজিক দায় থাকবে না এমনটি আমরা বলতে চাইছি না বরং বৃহদার্থে যে কোনো শিল্পীই রাজনীতির অন্তঃস্রোতে নিমজ্জিত থেকেই তাঁর সাধনাকে সিদ্ধির পথে নিয়ে যান।’

নান্দীপাঠের মতে, একমাত্র ‘উৎসব’ করা ছাড়া যদিও জাতীয় কবিতা পরিষদ কবিতা বা সাহিত্যের উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো সেমিনার-সিম্পোজিয়াম বা কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে নি, তথাপি চলমান দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রগতিপন্থি কবি-সাহিত্যিকদের সমন্বিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। তাই বলে, ‘আমরা কবিতাকে ময়দানে দাঁড় করাতে চাই না, যেমন চাই না কোনো সুরম্য অট্টালিকার চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে। আমাদের দৃঢ়মূল আস্থা, কবিতাকে অবশ্যই কবিতা হতে হবে। প্রগতিশীল কবিতা বা প্রতিক্রিয়াশীল কবিতা বলে কিছু নেই।’

এই সম্পাদকীয় আশির দশকের শেষার্ধে গড়ে ওঠা কবি ও সাহিত্যসেবীদের কতিপয় সংগঠন ও পাঠচক্রের উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইতিহাসের অঙ্গীভূত।

নান্দীপাঠে জানা যায়, এশীয় গোষ্ঠীর প্রতিপক্ষের সদস্যরা প্রতিষ্ঠিত করেন ‘কবিতীর্থ’। এর প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট ‘এই স্রোতের বিরুদ্ধে’, ‘বাংলাদেশ লেখক শিবির’, ‘লেখক সঙ্ঘ’, ‘উন্মেষ’, ‘প্রতিপক্ষ’, ‘লোকায়ত পাঠ কেন্দ্র’, ‘মঙ্গল সন্ধ্যা’, ‘সূচক সাহিত্য সংসদ’ প্রভৃতির গোষ্ঠীবদ্ধ ও নানান ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন সাহিত্যচর্চার উল্লেখ পূর্বক মন্তব্য করা হয়ঃ ‘’আশির দশকে তরুণদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, এটা নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যায়”।

প্রসঙ্গত তাঁরা গুরুতর অভিযোগ করেন ‘সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকার সাহিত্যপাতাগুলো তরুণদের চরিত্র হননের জন্য ভীষণ তৎপর। তাদের প্রচেষ্টায় পঞ্চাশের দশকের মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল ধারাটিও দ্বিগুণ দৌরাত্বে পুনর্জাগরিত হয়েছে। সমাজে যখন ‘ক্যাঙারু কবিদের’ দৌরাত্ম্য সর্বত্র, তখন নান্দীপাঠ প্রথমত দশজন কবির কবিতা বা কাব্যগ্রন্থের ওপর আলোচনা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন, তাদের মতে এরা ‘গতানুগতিক একঘেয়েমি মুক্ত নতুন স্বাদের কবিতা লিখছেন!

এই সংখ্যায় প্রবন্ধ লেখেন রফিকউল্লাহ খান ‘মুহম্মদ নূরুল হুদার কবিতা’ নিয়ে। এবং ফরিদ কবির আর সৈয়দ তারিক লেখেন যথাক্রমে ‘সাম্প্রতিক কবিতা ভাবনা’ ও ‘কবিতা ও ভাষা’ বিষয়ে। এরপর একগুচ্ছ করে কবিতা লেখেন সাজ্জাদ শরিফ, শামসুল আরেফিন, সরকার মাসুদ, তারিক সুজাত, কফিল আহমেদ, সৈয়দ তারিক, শাহীন শওকত, মারুফ রায়হান, ফরিদ কবির এবং বিষ্ণু বিশ্বাস।

শেষের দিকে আবার দুটো পুস্তক সমালোচনা ছাপা হয়। প্রথমটি ইকবাল আজিজের ‘প্রতীকের হাত ধরে অনেক প্রতীক’ (১৯৮৭) এবং দ্বিতীয়টি শামসুল আরেফিনের ‘ঈশ্বরের অন্ধ প্রেমিকারা’ (১৯৯০)। লিখেছিলেন সরকার মাসুদ ও শাওয়াল খান।

কবিতার কাগজ হিসেবে তখনকার মানদন্ডে ‘নান্দীপাঠ’ বিশেষত্ব সৃষ্টি করেছিলো বলতেই হবে। কিন্তু কে জানতেন এক দশকের জন্য নান্দীপাঠ ইতিহাসের অতলে ডুব দিতে চলেছে!

দুই

ঠিক দশ বছর পর নান্দীপাঠ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সম্পাদকের সুপরিকল্পনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রকাশিত হয় ২০০০ সালের নভেম্বরে ‘শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ঐতিহ্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক’ পত্রিকার সূচনা-সংখ্যা হিসাবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এর দু’বছরের মধ্যে আর কোনো সংখ্যা নান্দীপাঠের বেরুলো না। বেরুলো ২০০২ এর এপ্রিলে, কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে এবার আর বার্ষিক/ত্রৈমাসিক কিছুই না বলে শুধু ‘পত্রিকা’ লেখা হলো। তারপর মাঝে-মাঝে বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে, নাম হয়েছে ‘সাময়িকী’। দু-তিন বছর অন্তর ২০২১ নাগাদ ন’টি সংকলন নান্দীপাঠের বেরিয়েছে।

দেখে মনে হয়, কলকাতা থেকে প্রকাশিত ‘অনুষ্টুপে’র স্টাইল তাঁদের মাথায় থাকে। তবে নান্দীপাঠ অনুষ্টুপের ন্যায় বিজ্ঞাপনের জঙ্গলাকীর্ণ চক্ষুপীড়া দায়ক কোনো সাময়িকী নয়, বরঞ্চ নান্দনিকতার মানদন্ডে নান্দীপাঠ বাংলাদেশের অন্যতম সেরা একটি সাময়িকী।

২০০০ থেকে ২০২১ পর্যন্ত নান্দীপাঠের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত রচনাগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশের সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সেরা সৃষ্টিসমূহের ওপর পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করেছে।

২০০০ সালের এক নম্বর সংকলনে ‘নতুন চোখে দেখা’ হয় ‘আমাদের প্রথম আধুনিক কবিতার বই’ আবুল হোসেন প্রণীত ‘নববসন্ত’(১৯৪০), ফররুখ আহমদের ‘সাত সাগরের মাঝি’ (১৯৪৫), আহসান হাবীবের ‘রাত্রিশেষ’ (১৯৪৭), আশরাফ সিদ্দিকী ও আবদুর রশীদ খান সম্পাদিত ‘নতুন কবিতা’ (১৯৫০), সানাউল হকের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘নদী ও মানুষের কবিতা’ (১৯৫৬), এবং সৈয়দ আলী আহসানের ‘অনেক আকাশ’(১৯৫৯)।

এগুলোর পুনর্পাঠমূলক সমালোচনা লেখেন যথাক্রমে আবদুল মান্নান সৈয়দ, তপন শাহেদ, মুজিব মেহেদী, আসাদ চৌধুরী, বিশ্বজিৎ ঘোষ ও মাসুদুল হক।

এছাড়া প্রবন্ধ লেখেন খালেদ হোসাইন ‘বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাঃ দ্রোহ ও প্রেমের মিলিত উল্লাস’ শিরোনামে। সরকার আবদুল মান্নান জগদীশ গুপ্তের কথাসাহিত্যে আধুনিকতার অনুসন্ধান করেন। মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ, স্বরোচিষ সরকার, রফিকউল্লাহ খান, তাপস মজুমদার, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ও রিষিণ পরিমলের বই নিয়ে আলোচনা করেন বশীর আল হেলাল, শান্তনু কায়সার, তপন বাগচী, আহমেদ মাওলা, আইরিন পারভীন আর সরিফা সালোয়া ডিনা।

এ-সংখ্যার গুরুত্বপূর্ণ সংকলিত সাহিত্য- সম্ভার হলো, রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষপূর্তিতে লন্ডনে হুমায়ুন কবির উপস্থাপিত ইংরেজি বক্তৃতার অংশবিশেষের হায়াৎ মামুদ অনূদিত ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’; ই এম ফরস্টার প্রণীত আসপেক্ট অব দ্য নভেল শীর্ষক একাডেমিক বইটির ‘উপন্যাসের বিষয়-আশয়’ নামে সুব্রত বড়ুয়ার অনুবাদ এবং ফরাসী লেখক অ্যাল্যাঁ রবগ্রীয়ে থেকে শামসুদ্দিন চৌধুরীকৃত অনুবাদ ‘নব উপন্যাসের পক্ষে’।

লেখাগুলো নির্বাচন করার দৃষ্টিকোণ স্পষ্ট করে শিরোনামহীন এই ছোট্ট সম্পাদকীয়টি—

‘‘আমাদের সমাজে উদার মুক্ত মানবিক মননশীলতার ক্ষেত্র ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে। সম্প্রসারিত হচ্ছে গোষ্ঠীবদ্ধতা।

“আমরা আমাদের চতুষ্পার্শ্বের মূল্যবোধের যে ধস ক্রমাগত লক্ষ্য করছি, সামাজিক ভারসাম্যহীনতা যেভাবে প্রসারিত হচ্ছে, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিষবাষ্পে বাতাবরণ যেভাবে কলুষিত হচ্ছে—তাকে এখুনি রুখে দিতে না-দাঁড়ালে সামাজিক মানুষ হিসেবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে মুখ দেখাবার অবস্থা থাকবে বলে মনে করা যায় না।

” এ অবস্থাকে মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজন মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন অসংখ্য মানুষ। মুক্তবুদ্ধি চর্চার ক্ষেত্র হিসেবে আমরা ‘নান্দীপাঠ’কে একটা প্লাটফর্ম হিসেবে প্রস্তুত করতে চাই। জানি এ কোনো ব্যক্তিক বা বিচ্ছিন্ন প্রয়াসে সম্ভব নয়। জেনেও যে এ দুঃসাহসী প্রয়াসে ব্রতী হয়েছি, এর কারণ আমাদের আন্তরিকতার তীব্রতা।

প্রয়োজন সম-মনোভাবাপন্ন মানুষের সম্মিলিত যূঁথবদ্ধ সহযোগিতা।’’

পরের (দু’নম্বর, ২০০২) সংখ্যায়ও ‘নতুন চোখে দেখা’ হয় অগ্নিবীণা (নজরুল), ঝরা পালক (জী. দাশ), নক্সী-কাঁথার মাঠ (জসীম), তন্বী (সুধীন), কুসুমের মাস (অজিত), প্রথমা (প্রেমেন্দ্র), উর্বশী ও আর্টেমিস (বিষ্ণু), কয়েকটি কবিতা

(সমর), কঙ্কাবতী (বুব), খসড়া (অমিয়), স্বপ্ন-কামনা (কিরণশঙ্কর) এবং পদাতিক(সুভাষ) নামের বিখ্যাত গ্রন্থগুলোকে।

এ-যেনো এক ঐতিহাসিক পরিক্রমা। সাহিত্যিক এ-অভিযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন বিশ্বজিৎ ঘোষ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বিমল গুহ, রূপা চক্রবর্তী, সৌভিক রেজা, আবদুল মান্নান সৈয়দ, মাসুদুল হক. মাসুদুজ্জামান, শিমুল মাহমুদ, আমিনুর রহমান সুলতান ও গোলাম কিবরিয়া।

দুটি প্রবন্ধ লেখেন মাহবুবুল হক ও মাহবুব সাদিক। ই এম ফরস্টার ও অ্যালাঁ রবগ্রীয়ে র বাকিটাও থাকে। সেলিনা হোসেন, আমিনুর রহমান সুলতান, মনজুরুর রহমানসহ ছ’জনের ছ’টি বইয়ের সমালোচনা করেন সুব্রত কুমার দাস, মহীবুল আজিজ, তুষার দাশ, শহীদ ইকবাল, অনীক মাহমুদ ও মোস্তফা মোহাম্মদ।

নান্দীপাঠের পরবর্তী সংখ্যাগুলো আরো সমৃদ্ধ এবং আকারের দিক দিয়েও হয়েছে বৃহৎ। এগুলোতে বাংলা সাহিত্যের মাইলস্টোন সাহিত্যিকদের জীবন ও কর্ম নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখক-গবেষকের সম্মিলিতি প্রয়াসে অত্যাধুনিক তূলাদন্ডে মূল্যায়ন করা হয়েছে। যাকে বলা চলে, প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে কোনো সাহিত্যিকের সৃজনশীলতার সামগ্রিক বিবেচনা করা হয়েছে।

যেমনঃ ২০১৪য় প্রকাশিত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ র নব্বইতম জন্মবার্ষিকীকে সামনে রেখে পরিকল্পিত বিশাল আকৃতির সংখ্যাটি। জানানো হয়ঃ

‘‘আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ র জন্মের নব্বই বছর পূর্তি ও মৃত্যুর চার দশকেরও অধিক সময় পরে তাঁর সম্পর্কে আমাদের এ-সময়কার প্রবীণ ও নবীন সৃজনশীল ও মননশীল উত্তরসূরি লেখকদের মূল্যায়ন জেনে নেওয়া।

‘‘সম্ভাব্য লেখক তালিকা তৈরি করি। লেখকদের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করি। আমাদের উদ্দ্যেশ্যের কথা জানাই। অনেকেই উৎসাহ দেখিয়েছেন। কাজটির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। স্বতঃস্ফূর্ততার হাত বাড়িয়েছেন অনেকেই। আবার ব্যস্ততার কথা জানিয়ে কেউ কেউ তাঁদের পুরোনো লেখাটি ছেপে দেওয়ারও সুপরামর্শ দিয়েছেন।

” প্রায় তিন বছরের চেষ্টায় নান্দীপাঠে’র সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সংখ্যাটি প্রকাশ করা সম্ভব হলো। এতে ৪৪জন লেখকের ৪৬টি রচনা মুদ্রিত হয়েছে। উপন্যাস নিয়ে লিখেছেন ২৮জন, ছোটগল্প নিয়ে ৯জন ও নাটক নিয়ে লিখেছেন ৯জন। প্রকাশিত রচনাসমূহ নিয়ে আমরা কোনো মূল্যায়নে যেতে চাই না। সে দায়িত্ব আমরা বর্তমান সময়ের পাঠক ও ভবিষ্যতের কাছে ছেড়ে দেওয়াকেই শ্রেয়ঃতর বলে মনে করি।’’

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্’র সাহিত্যপাঠের এই অভিনব প্রয়াস ঐতিহাসিক মর্যাদার দাবিদার। ইতিপূর্বে এমন কোনো বই লেখা হয়নি, যা ওয়ালীউল্লাহকে এমন ভাবে চিনতে আমাদের সহায়তা করেছে। নান্দীপাঠের এই সংখ্যাটিকে মাত্রা দিয়েছে একই সঙ্গে একই বিষয়ে বহু লেখকের অবলোকনের বৈচিত্র্য। আমরা শুধু জানি, কারা ছিলেন এ-সংখ্যার লেখক ? ছিলেন– পবিত্র সরকার, সনৎকুমার সাহা, সৈয়দ আবুল মকসুদ, গালিব আহসান খান, শান্তনু কায়সার, রফিক কায়সার, ভীষ্মদেব চৌধুরী, মহীবুল আজীজ, সাজ্জাদ শরীফ, জাকির তালুকদার, ইমতিয়ার শামীম, মোস্তাক আহমাদ দীন, হাসান আজীজুল হক, হাবীব রহমান, মাসুদুল হক, আনোয়ারা সৈয়দ হক, সেলিনা হোসেন, সৌদা আখতার, আফজালুল বাসার, সরকার আবদুল মান্নান, মফিদুল হক, আহমাদ মোস্তফা কামাল, কাজী মোস্তাইন বিল্লাহ, খালিকুজ্জামান ইলিয়াস, বেগম আখতার কামাল, মাসুদুজ্জামান, মামুন হুসাইন, অনিরুদ্ধ কাহালি, সুব্রত বড়ুয়া, সুশান্ত মজুমদার, সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান, চঞ্চল কুমার বোস, আহমাদ মোস্তফা কামাল, জিয়া হাশান, ফারজানা সিদ্দিকা, সুমন সাজ্জাদ, মোহাম্মদ হারুন-উর- রশিদ, আতাউর রহমান, মাহবুব সাদিক, শফি আহমেদ, সৈয়দ জামিল আহমেদ, সাজেদুল আউয়াল, বিশ্বজিৎ ঘোষ, রোখসানা চৌধুরী ও হামীম কামরুল হক।

এর পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে একাত্তুরের যুদ্ধ ও জাতীয়তাবাদ, বাঙালি মুসলমানের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রসাধনা, বাংলাদেশের প্রত্ন-সম্পদ, শিল্পকলা, ভারত বিভাগ বা শিল্প-সাহিত্যে দেশভাগের প্রভাব কিংবা প্রতিফলন।

বিচিত্র তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নিয়ে সুনির্বাচিত রচনাগুলোর লেখক ছিলেন আমাদের অগ্রসর চিন্তার সুলেখকগণ। প্রবন্ধ লিখেছিলেন –সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শামসুজ্জামান খান, সৈয়দ জামিল আহমেদ, ফারজানা সিদ্দিকা, আহমদ রফিক, ইমতিয়ার শামীম, গোলাম মুস্তাফা, কামালউদ্দিন নীলু, নিসার হোসেন এবং তানভীর আহমেদ সিডনী।

প্রবন্ধের আকারে গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় পুস্তক সমালোচনা করেন সুমন সাজ্জাদ, মফিদুল হক, বিশ্বজিৎ ঘোষ, সৈয়দ আজিজুল হক, আহমাদ মাযহার, সুবল কুমার বণিক, রোখসানা চৌধুরী, হারুন-অর-রশিদ, মোস্তাক আহমাদ দীন, বেগম আকতার কামাল, রফিক কায়সার ও অজয় দাশগুপ্ত।

স্মরণিকা লেখেন শিল্পী কাইউম চৌধুরীকে নিয়ে সৈয়দ আজিজুল হক, আবদুল মান্নান সৈয়দকে নিয়ে অনু হোসেন, আবুল হাসানকে নিয়ে বিশ্বজিৎ ঘোষ, সৈয়দ শামসুল হককে

নিয়ে মাসুদুজ্জামান, রফিক আজাদকে নিয়ে ফারুক মাহমুদ এবং শহীদ কাদরীকে নিয়ে তারেক রেজা।

কিছু গল্প প্রকাশিত হয়, লেখকেরা হলেন—সুশান্ত মজুমদার, মঈনুল আহসান সাবের, ইমতিয়ার শামীম, ধ্রুব এষ, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, ওয়াসি আহমেদ, শাহীন আখতার, জিয়া হাশান এবং আফসানা বেগম। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের গল্প অনুবাদ করেন সুব্রত বড়ুয়া ,আর ‘ব্রাত্য আমি মন্ত্রহীন’ নামক মঞ্চনাটক লেখেন সাধনা আহমেদ।

নান্দীপাঠের নির্বাচিত কবি হলেন—মাহবুব সাদিক, জাহিদুল হক, মাসুদুজ্জামান, প্রত্যুষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মারুফুল ইসলাম,তারিক সুজাত, মুজিব মেহেদী, রোকসানা আফরীন, রীপা রায়, মনজুরে মওলা, জাহিদ হায়দার, কুমার চক্রবর্তী, সৌভিক রেজা, জাহানারা পারভীন, আফরোজা সোমা ও পিয়াস মজিদ। একুশ শতকের সংখ্যাগুলোতে মুদ্রিত ‘উপদেশক’ হিসেবে ক’টা নাম অলঙ্কৃত করেছে নান্দীপাঠকে ; তাঁরা হলেন–জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, মারুফুল ইসলাম, হায়াৎ মামুদ ও সেলিনা হোসেন।

একটি সংখ্যা উৎসর্গ করা হয় শিল্পী কাইউম চৌধুরীকে। অপর একটিতে স্মরণ করা হয় প্রয়াত হায়াৎ সাইফ, সুবল কুমার বণিক ও অনু হোসেনকে।

নান্দীপাঠের প্রচ্ছদ ধারণ করেছে শিল্পী কাইউম চৌধুরী, সব্যসাচী হাজরা ও আনওয়ার ফারুকের কাজ।

নান্দীপাঠ সুচিন্তিত পদবিক্ষেপে মোটামুটি ভাবে একটা পরিক্রমা শিল্প-সুন্দর কায়দায় সুসম্পন্ন করেছে বাংলাদেশের সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতির জগৎটাকে, এ-কথা আজ বলাই চলে।

সে জন্য তাঁরা রসজ্ঞ পাঠক ও সমালোচকদের কাছ থেকে নিশ্চয়ই প্রশংসা কুড়োতে থাকবেন, অন্ততঃ বেশ কিছু কাল।

৩০ জুলাই ২০২১

ইসরাইল খান, গবেষক ও প্রাবন্ধিক