মোহাম্মদ শেখ সাদী

আধুনিক যুগে সাহিত্য সমাজ-রাষ্ট্রের সামূহিক প্রবণতা ও অভিঘাত থেকে আন্তরপ্রেরণা গ্রহণ করেছে। অবশ্য আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পূর্বেও সমকালীন কৌম কিংবা গোষ্ঠীগত চেতনার বহুবর্ণিল রূপ-রস-গন্ধকে আশ্রয় করে সাহিত্য পরিপুষ্ট হয়েছে। সব যুগে সব কালেই লেখক-শিল্পীদের সৃজনকর্মে তাঁদের সমকালীন চিন্তা-দর্শন, শিক্ষা-সংস্কৃতি এমনকি ঘাত-প্রতিঘাতের সুস্পষ্ট ছায়াপাত ঘটেছে।

ঊনিশ শতকে পাশ্চাত্য-প্রভাবিত রেনেসাঁসের ফলে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের নবজাগরণ তৎকালীন বাঙালি সমাজে যে ভাব-তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল তা আমাদের সাহিত্য, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জাগরণে অভূতপূর্ব একটি ঘটনা। ঔপনিবেশিক আমলেই সকল রকমের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নবজাগরণের কল্যাণে আমরা নতুন করে স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হই। পরাধীনতার সামূহিক শৃঙ্খল ছিন্ন করে স্বাধীন-মুক্ত সমাজ-রাষ্ট্র সৃষ্টির উদ্দীপ্ত প্রেরণা নিয়ে জাতীয় জীবনে আন্দোলন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এদেশের মুক্তিকামী মানুষ। কাল-পরিক্রমায় সেই সব উত্তাল দিনের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ জাতীয় আন্দোলন-সংগ্রামের পটভূমিকায় রচিত হয় অসাধারণ সাহিত্য-ভুবন। পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্য ধারাতেই জাতিগত উত্থান-পতন, স্বপ্ন-হতাশা, স্বাধীনতা ও মুক্তির বার্তা উচ্চকিত হয়েছে।

জাতীয় আন্দোলন-সংগ্রাম ও জাতীয় ভাবাবেগকে ধারণ করে বাংলা সাহিত্যও তার শাখা-প্রশাখাকে পল্লবিত করেছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যুগান্তকারী পর্ব হিসেবে ‘স্বদেশী আন্দোলন’ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

পরাধীন ভারতে স্বাধীনতাকামী সাহিত্য মানেই বিপ্লবের অনিন্দ্য অগ্নিস্ফূলিঙ্গ। এই ধারার সাহিত্য রচনা লেখকের দুর্ভোগও বাড়িয়ে তোলে অনেক সময়। সাধারণ সময়ের চেয়ে এ সময়ের সাহিত্য জাতির কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং এ ধারার সাহিত্যিকেরাও জাতির কাছে চির সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত। পরাধীনতার যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট যে সমস্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্যধারা সৃষ্টি হয়েছে — যা শাসক-শোসক শ্রেণির বিরুদ্ধে এক বহুমাত্রিক অগ্নিফসল। সাহিত্যের নানা শাখাতে সেই দৃঢ় অগ্নির প্রত্যয় জনমনে অপ্রতিরোধ্য জাগরণ ঘটিয়েছে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতে সে সত্য প্রকটভাবে প্রতিবিম্বিত হতে দেখি। তবে সে সময়ে আন্দোলন-সংগ্রামের গতি-প্রকৃতি একরৈখিক ছিল না। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাহিত্য চর্চায় ভারতের প্রধান দুটো সম্প্রদায়ের জাগরণই আমরা প্রত্যক্ষ করি। হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও গড়ে ওঠেছিল। কখনো কখনো সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ ও ঘৃণা বাড়লেও সাহিত্য তার আপন গতিতে সমৃদ্ধির পথে হেঁটেছে। তবে সম্প্রদায়গত ভেদ-বুদ্ধি হিন্দু এবং মুসলমান মধ্যবিত্ত উভয়ের আন্দোলনকেই জনসাধারণের বৃহৎ স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেনি। তবে একদিকে গান্ধীজির অহিংস-নীতি, অন্যদিকে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরাধীনতা থেকে মুক্তির সুস্পষ্ট পথ তখন ভারতবাসীর সামনে। সাহিত্যেও উল্লিখিত দুটি ভাবধারাই প্রতিফলন দেখা যায়। উপন্যাস, কবিতা, গান, গল্প, নাটক বা প্রবন্ধে ব্রিটিশবিরোধী জাতীয় আন্দোলনের চেতনা ব্যাপকভাবে পড়েছে। স্বদেশী আন্দোলনই ভারতে ব্রিটিশবিরোধী প্রথম ব্যাপক জাতীয় আন্দোলন—যেটি একান্তই এদেশবাসীর আত্মশক্তির ওপর ভর করে গড়ে ওঠেছিল। বাংলা ভাষার কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁদের ক্ষুরধার লেখনির মাধ্যমে এ আন্দোলনে গতিসঞ্চার করেছিলেন। সেই সমস্ত ক্রান্তিকালের যন্ত্রণা-দ্রোহ-স্বদেশপ্রেমের অভিব্যক্তি শতধা বিচ্ছুরিত হয় তাঁদের সৃজনকর্মে। অসহযোগ আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ, দেশভাগ এবং ৪৭ পরবর্তীকালে পূর্ববাংলায় ভাষা আন্দোলন, সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, ৭১-এর মুক্তি-সংগ্রাম তথা স্বাধীনতা যুদ্ধ, ৯০’র স্বৈরাচার পতন আন্দোলনের পটভূমিকায় অজস্র সাহিত্যধারা রচিত হয়েছে। যা বাংলা বিদ্যা-চর্চার ইতিহাসে অনন্য মাত্রা সংযোজন করেছে। উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ পটভূমিকার বাইরেও আঞ্চলিক পর্যায়ে অনেক গৌরবদীপ্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী রয়েছে — যা জাতীয় আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত। তেভাগা আন্দোলন, কৃষক-বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতিও সাহিত্যে বিপ্লবী চেতনা সঞ্চার করেছে। তবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে জাতীয় আন্দোলনের গ্রহণযোগ্য ভাবাবেগ এবং ভিত্তি ভূমি প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতেই রচিত হয়েছিল — এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে। তৎকালে বাংলা ভাষায় বহু পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছে স্বদেশী আন্দোলনের ভাবনাকে ধারণ করে। বাংলা সাহিত্য নতুন এক আদল পায় মূলত এ আন্দোলনকে ঘিরে। স্বদেশী আন্দোলনে এক ভিন্নমাত্রিক গতি দেয় বঙ্গভঙ্গ। বঙ্গভঙ্গ বাঙালির জীবনে এক পীড়াদায়ক ঘটনা। সাহিত্যিকদের চিন্তা-চেতনায়ও তা রূপান্তর এনে দেয়। এটি বাঙালি জাতীয় জীবনে একটি সংকটও বটে। ফলে তা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই ভাবায়। এই সমস্ত পটভূমিকায় গতানুগতিক সাহিত্য রচনা গুরুত্ব হারায়। দেশমাতৃকার টানে উজ্জীবিত নতুন দেশপ্রেমের প্রেরণাই এ সময়ের সাহিত্যে অতি মূল্যবান বিষয় বা উপজীব্য হয়ে ওঠে।

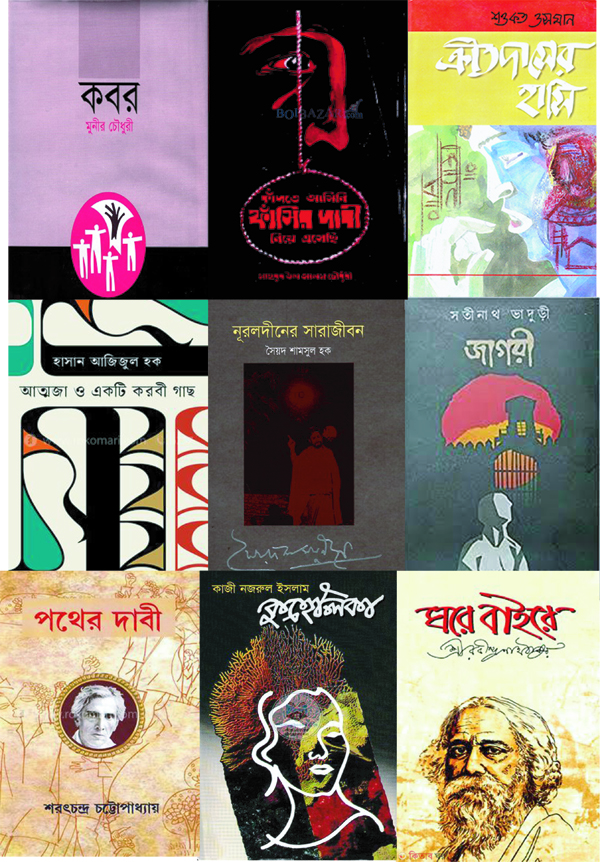

সময়ের প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়েছিল এ সব সাহিত্য। এই সাহিত্য ধারা দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের যেমন অনুপ্রাণিত করেছিল, তেমনি ইতিহাসের রসদ ও স্বাক্ষর হিসেবেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ আগুনঝরা সময়ের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের স্রষ্টারা হলেন— বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অমৃতলাল বসু, রজনীকান্ত সেন, গোবিন্দচন্দ্র রায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, সতীনাথ ভাদুড়ী, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, গিরীন্দ্রমোহন দাসী এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ধারার সাহিত্য সৃষ্টির একটি বিশেষ কার্যকারিতা ছিল। আর তা হলো দেশের তরুণ সমাজকে উদ্দীপ্ত করা এবং এটি সফলভাবেই ঘটেছিল সেদিন। তরুণ সমাজ এসব সাহিত্য-গানে জেগে ওঠে এবং দেশমাতৃকাকে মুক্তির সোপান তলে যুক্ত করতে বদ্ধ প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসটি অনেক বিপ্লবীর কাছে ধর্মগ্রন্থের ন্যায় আদরণীয় ছিল। ‘আনন্দমঠ’ বিশুদ্ধ রাজনৈতিক উপন্যাস না হলেও, এটি রাজনৈতিক উপন্যাসের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। সম্ভবত উপন্যাসটির আখ্যানগত আবহ এবং কালগত (১৮৮৪ সালে রচিত) কারণটি এক্ষেত্রে বিবেচিত হয়ে আসছে। প্রেক্ষাপট স্বদেশী ছিলো বলেই বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ একদিকে সাহিত্য-পাঠক চিত্তে আলোড়ন তুলেছিল, অন্যদিকে বিপ্লবীদের বিপ্লবী দীক্ষা-গ্রহণে প্রাণিত করেছিল।

এ উপন্যাসেই প্রথম ‘বন্দেমাতরম্’ গানটি সংকলিত হয়েছিল। এই গানের ‘বন্দেমাতরম্’ শব্দের শক্তি এবং প্রেরণায় পুরো জাতি সংগঠিত হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ১৮৯৬ সালে ‘বন্দেমাতরম্’ গানটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গৃহীত হয়। দেশকে মা হিসেবে জ্ঞান করার প্রেরণা মূলত এই ‘বন্দেমাতরম্’ গানটি থেকেই প্রাপ্ত।

ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষকালে ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসটি অগ্রগণ্য বিবেচিত হলেও এই উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে ইংরেজ-বিরোধিতা বা সমর্থন নেই, বরং ইংরেজ আগমনের ফলে যে এই বিদ্রোহ বলপ্রয়োগে থেকে গেছে — তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে একদিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হলেও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম স্পৃহা তীব্র না হয়ে ইংরেজ প্রশস্তি প্রকাশ পেয়েছে। ফলে বিষয়টি ভাবাদর্শগত বৈপরীত্যের অবতারনা করে। সম্ভবত লেখকের শ্রেণিগত অবস্থান এর জন্য খানিকটা দায়ী হতে পারে। তবে জাতীয়তাবাদ সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়ানোর প্রাক্কালে বঙ্কিমের এই আন্তরপ্রেরণা জাতীয়তাবাদকে নিঃসন্দেহে উদ্দীপ্ত করেছে। হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রসারে ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের ভূমিকা সম্পর্কে আহমদ শরীফ বলেন :

বস্তুত ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গের আঘাতেই ইংরেজ প্রথম আন্তরিকভাবে ইংরেজের বৈরি হল। তবু ১৯৩০ সন অবধি তারা স্বাধীনতা কামনা করেনি। আবার ১৯০৫ সনের পরেও অন্য গ্রন্থের অভাবে ‘আনন্দমঠ’কেই উত্তেজনাপ্রাপ্তির অবলম্বন করে।১ [‘বঙ্কিমবীক্ষা : অন্য নিরিখে’ “ভাষা-সাহিত্য-পত্র” (ঢাকা, ১৩৮২), পৃ. ৫৭]।

আহমদ শরীফের মন্তব্য থেকেও ‘আনন্দমঠে’র জাতীয়তাবাদী চেতনার ঐতিহাসিক প্রেরণা নির্ণীত হয়।

রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে বাইরে’ স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবি’, কাজী নজরুল ইসলামের ‘কুহেলিকা’-এ দুটি উপন্যাসও এক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে লেখকের চেতনা শোণিত হয়ে ঝরেছে এ সময়ের সাহিত্যে। তবে ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়েনি। শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবি’ বরং বিপ্লবীদের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিল। তার অন্যতম কারণ হতে পারে — ‘পথের দাবি’ উপন্যাসের প্রধান চরিত্রটি নির্মিত হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনের বিপ্লবী এম এন রায়ের আদলে। যিনি জার্মান থেকে অস্ত্র-বারুদের সাহায্য নিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন এদেশ থেকে। নজরুল এই সময়ের সবচেয়ে তেজোদীপ্ত সাহিত্যস্রষ্টা। কবিতা লিখে তিনি জেলও খেটেছেন। জেলখানায় তিনি অনশন করে প্রায় সতের কেজি ওজন হারান। কবিতা ও গানে নজরুল অগ্নিস্ফূলিঙ্গ জ্বালিয়েছেন। নজরুলের ‘কুহেলিকা’ উপন্যাসটিতে প্রমত্ত দা ও বজ্রপাণি মূলত বিপ্লবী এম এন রায় ও বাঘা যতীন চরিত্র অনুসরণে সৃষ্ট।

সতীনাথ ভাদুড়ী’র ‘জাগরী’ (১৯৪৫) উপন্যাসটিতে মূলত ১৯৪২ সালে ৯ আগষ্ট ‘ইংরেজ, ভারত ছাড়’ গান্ধীজির এই ডাকে অসংখ্য মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই আন্দোলনে শামিল হয়েছিল — তা শিল্পিতভাবে অংকিত হয়েছে এই উপন্যাসে। এসব উপন্যাসে বিপ্লবীদের অনেকে কারাবরণসহ ফাঁসিতে ঝুলার পরিণতিও প্রতিফলিত হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় গঙ্গাচরণ নাগ লিখেন ‘রাখী-কঙ্কন’ উপন্যাসটি।

কবিতার ধারায় নজরুলের মতো কেউ আর ব্রিটিশদের ভিত কাঁপাতে পারেননি। কবিতায় তিনিই সবচেয়ে তীব্র লেলিহান শিখা জ্বালিয়েছিলেন। তাঁর ‘অগ্নি-বীণা’ কাব্যটি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ কবিতার জন্য তিনি জেল খেটেছিলেন।

ব্রিটিশবিরোধী জাতীয় আন্দোলনকালে অসংখ্য অগ্নিঝরা গান রচিত হয়েছিল। এসব গান আন্দোলনকারীদের রক্তে বিদ্রোহ-বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়েছে। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যবিশারদ, কামিনীকুমার ভট্টাচার্য, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মুকুন্দ দাস, গোবিন্দ্রচন্দ্র দাস, মনোমোহন চক্রবর্তী, প্রমথনাথ দত্ত, বরদাচরণ মিত্র, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, রাজকৃষ্ণ রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখের দেশাত্ববোধক গান বিপ্লবীদের স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে। সেই সময়ে ছয়টি সংগীত সংকলন — রজনীকান্ত পণ্ডিতের ‘স্বদেশী পল্লী-সংগীত’, যোগেন্দ্রনাথ শর্মার ‘স্বদেশী সংগীত’, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ‘স্বদেশ গাথা’, হীরালাল সেনগুপ্তের ‘হুংকার’ এবং নলিনীরঞ্জন সরকারের ‘বন্দনা’ তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এটি তখনকার প্রেক্ষাপটে কোনো সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না।

তবে ‘আনন্দমঠে’ বর্ণিত সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পূর্বেও ভারতবর্ষে খণ্ড খণ্ড ‘কৃষক বিদ্রোহ’ হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবেও এসব বিদ্রোহের তথ্যাবলী আমরা পাই— যা ‘সাব অলটার্ন’ স্টাডিজের পঠন-পাঠনে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। বিশেষ কোনো অঞ্চলে এসব কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হলেও মূলত তা ছিল মূলত কোম্পানী শাসনের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ। পরাধীনতার গ্লানি নেটিভদের মধ্যে জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করেছিল। তবে একথা ঠিক যে, এসব আন্দোলন-বিদ্রোহ ইংরেজ দুঃশাসনের বিরুদ্ধে চরম চেতনাবাহী হয়েও সর্বব্যাপী প্রভাব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়নি। সাম্প্রতিককালে কৃষকবিদ্রোহকে সবচেয়ে আদি ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই কৃষক বিদ্রোহ নির্ভর সাহিত্যকর্মও আমরা বাংলা সাহিত্যে খূঁজে পাই। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে কৃষক নূরলদীনের নেতৃত্বে যে কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল — তা নিয়ে কালজয়ী কাব্যনাটক ‘নূরলদীনের সারাজীবন’ রচনা করেছেন সৈয়দ শামসুল হক। হান্টার সাহেবের গ্রন্থেও এই ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান মেলে :

১৭৮৩ খৃস্টাব্দে জানুয়ারী মাসে রংপুরের কৃষকগণ হঠাৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং রাজস্ব আদায়কারীদের বিতাড়িত করেন। তাঁরা তাঁদের নেতা নবাব নূরুদ্দীনকে নবাব বলে ঘোষণা করেন এবং খাজনা প্রদান বন্ধ করেন। তাদের দাবি দাওয়া স্থানীয় কালেক্টরের নিকট পেশ করেন। বিষয়টি অমিমাংসিত হলে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। সেনাপতি ম্যাগডোনাল্ডের নেতৃত্বে সিপাহী দল স্বয়ং সম্পূর্ণ নবাব নূরুদ্দীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ করলে মোঘলহাট যুদ্ধে নবাব আহত এবং সেনাপতি দয়াল নিহত হন। এই সময় অবশিষ্টাংশ বিদ্রোহীদল পাটগ্রাম অঞ্চলে অবস্থান করেন। পরদিন অন্য এক সিপাহীদল সাদা পোশাক পরিহিত হয়ে হঠাৎ ২২ ফেব্রুয়ারী ১৭৮৩ সন পাটগ্রাম আক্রমণ করে সম্পূর্ণ বিদ্রোহী দলকে বিধ্বস্ত করে। যুদ্ধে ৬০ জন বিদ্রোহী নিহত ও বহু সংখ্যক আহত হয়ে বন্দী হন।২ [হান্টার, ইধহমষধফবংয উরংঃৎরপঃ এধুপঃঃবৎ’ং জধহমঢ়ঁৎ, পৃ. ৩৫]।

ভারতবের্ষর কৃষক-বিদ্রোহের ভাবাবেগ যে চূড়ান্তভাবে ব্রিটিশবিরোধী অখণ্ড আন্দোলনেরই খণ্ডচিত্র সে সম্পর্কে আমাদের কোনো সংশয় থাকে না।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের অভিঘাতে হিন্দু জাতীয়তাবাদী এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদী বৈপরীত্যপূর্ণ আবহাওয়াও বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। অবিভক্ত বাংলার সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধে চির ধরাতে অনেকেই গভীরভাবে বেদনাহত হয়েছেন। রচনা করেছেন অজস্র কবিতা-গান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আমার সোনার বাংলা/আমি তোমায় ভালোবাসি’, ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’ কালজয়ী গানসমূহ বঙ্গভঙ্গের পটভূমিকাতেই রচিত। তবে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন-কালে বিপ্লবী বলে সন্ত্রাসবাদী মনোভাবকে আশ্রয় করে অনেকেই সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিল। পুরো স্বদেশীযুগে নজরুলের (১৮৯৯-১৯৭৬) সাহিত্যে আমরা সেই উচ্চকন্ঠ বিদ্রোহ দেখি। কোথাও কোথাও সন্ত্রাসবাদী চেতনারও স্ফূলিঙ্গ জ্বালিয়েছেন নজরুল। ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশরাজের ভিত কাঁপিয়ে দেবার মতো স্বাধীন, স্বতন্ত্র স্বরের অধিকারী ছিলেন তিনি। ১৯১২ সালে আহমেদাবাদ কংগ্রেসে মওলানা হযরত মোহানীর পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গান্ধীজীর বিরোধিতায় পরিত্যক্ত হয়। তবে এ প্রস্তাব উত্থাপনের দায়ে মোহানীকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছে। বিরাজমান এমন পরিস্থিতিতে ১৯২২ সালে নজরুল তাঁর অর্ধ-সাপ্তাহিক ‘ধুমকেতু’ পত্রিকার মাধ্যমে সর্বপ্রথম ঘোষণা করেছিলেন, “ ‘ধুমকেতু’ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।” নজরুল তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ‘অগ্নি-বীণা’ উৎসর্গ করেছিলেন বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে। ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ কবিতা লিখে ইংরেজদের রোষানলে পড়েছেন দ্রোহী এই কবি। জেল খেটেছেন একাধিকবার, কিন্তু বিপ্লবের পথ তিনি পরিহার করেননি। ঔপবিবেশিক শাসন-শোষণ, জুলুম-নিপীড়নের হাত থেকে ভারতবাসীকে মুক্ত করতে হয়েছে উচ্চকন্ঠ প্রতিবাদী। জীবনে ও সাহিত্যে নজরুল অকপট বিপ্লবী চেতনার অধিকারী ছিলেন বলেই তাঁর সাহিত্যে মানবপ্রেম এবং দ্রোহী চেতনার অভিনব সংশ্লেষ ঘটাত সক্ষম হয়েছিলেন। ইংরেজ বিতাড়নের মৌল প্রেরণাদীপ্ত এই কবি দৃপ্ত কন্ঠে বলতে পেরেছিলেন, ‘আমি মানি না কো কোন আইন/ আমি ভরা-তরী করি ভরা ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন’৩ — নজরুলে এই দ্রোহ মূলত ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত হবার সচেতন প্রয়াস। তিনি যখন ‘কারার ঐ লৌহকপাট’, ‘জাগো অনশন বন্দি উঠ্রে যত’ কিংবা ‘এই শিকল পরা ছল মোদের’ — প্রভৃতি জাগরণমূলক গান রচনা করেন, তখন শুধু ভারতবর্ষের নয়, পৃথিবী জুড়ে যত নির্যাতিত অবরুদ্ধ-প্রাণ যত মানুষ রয়েছে —সকলের অন্তরেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। স্বদেশী যুগে নজরুলের সৃজন-কর্ম এভাবেই এদেশের মুক্তিকামী বিপ্লবীদের উজ্জীবিত করেছে। এ প্রসঙ্গে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন :

তিনিই আমাদের প্রথম বিপ্লবী কবি। বিদ্রোহী নন, আসলে বিপ্লবী। সমাজ ও রাষ্ট্রে তিনি একটা বিপ্লব চেয়েছেন। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়, পৃথিবীটাকে সুন্দর করার জন্যে। সেজন্যেই তিনি একই সঙ্গে প্রেমিক ও বিদ্রোহী।৪

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করলো বটে, কিন্তু এই ভূ-খণ্ডের ইতিহাসে যে নজিরবিহীন ট্র্যাজিক ঘটনা ঘটলো — তা অত্যন্ত লোমহর্ষক, নির্মম এবং বড় বেদনার। ‘দ্বি-জাতি’ তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের পটভূমিকায় ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির উদ্ভব হলো — তা নারকীয় এবং অমানবিক। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বিদ্বেষ এবং ঘৃণা, সম্প্রদায়গত বিরোধের যে মাশুল গুনতে হয়েছে ভারতবাসীকে —সেই ক্ষত কোনোদিন নিশ্চিহ্ন হবে না ইতিহাসের পাতা থেকে। ৪৬‘র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অসংখ্য হিন্দু-মুসলমানের প্রাণহানি, ৪৭‘র দেশভাগে কয়েক লক্ষ মানুষের ভূ-খণ্ড বদল এবং উদ্বাস্তু জীবনে অনুপ্রবেশ; মানুষের জীবনে দুঃসহ অসহায়তার জন্ম দিয়েছে। যে ভয়াবহতার দুর্বিষহ স্মৃতি এখনো তাড়িয়ে বেড়ায় দুই ভূ-খণ্ডের অনেক অসংখ্য মানুষকে। ৪৬‘র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ৪৭‘র দেশভাগের সেই মর্মান্তিক অভিঘাত এবং ভাব-ভাষ্য নিয়ে রচিত হয়েছে অজস্র কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প ও গান। গভীর সংবেদনশীলতা এবং বেদনাময় অভিব্যক্তিতে উচ্চকিত এসব সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের অসহায়-করুণ উদ্বাস্তু জীবন-সংকট রূপায়িত হয়েছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) দেশভাগের নির্মমতা তাঁর গল্প-উপন্যাসে সংবেদনশীল শিল্পীর তুলিতে চিত্রিত করেছেন। তাঁর ‘তিতির’ গল্পটি অনেকটা প্রতীকী-ব্যঞ্জনাশ্রয়ী। নিরীহ পাখি তিতির হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের উদার-মুক্ত বন্ধনের প্রতীক যেন। ছেচল্লিশের দাঙ্গা ও সাতচল্লিশের দেশভাগ এই অবিভক্ত জনপদের মানুষের সম্প্রীতিকে তছনছ করে দিয়েছে। যে সম্প্রীতি পরস্পর সংশয় ও আস্থাহীনতায় আজও পুনর্জীবন লাভ করেনি। আবহমান কাল ধরে পরম আস্থাশীল দুটো সম্প্রদায়ের মানুষ দেশভাগের অভিঘাতে কীভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে ‘তিতির’ গল্পের জুলফিকার ও সুখলাল তার দৃষ্টান্ত। দুজনই সীমান্ত প্রহরী। একজন পাকিস্তান ভূ-খণ্ডের অন্যজন ভারতের। কিন্তু উভয়ের বেড়ে ওঠা প্রায় একই অঞ্চলে। ঝুমঝুমিয়া নদীর তীরবর্তী গ্রামে। যেখানে পীরের দরগা আর শিব-মন্দির প্রায় পাশাপাশি। এই নদীর সঙ্গে ওদের নাড়ীর যোগ। শৈশবে কাটানো দিনগুলোর কত সুখ-স্মৃতি তাদের মনে জাগে। সংলাপ-নির্ভর এ গল্পে সুখলাল ও জুলফিকারের স্মৃতিতে নানা ঘটনা-কথামালা ভেসে বেড়ায়। হঠাৎ একদিন বান এলো যেন! মানুষ মূহুর্তে জানোয়ারে পরিণত হয়েছে। গরুর মাথা গিয়ে পড়ে শিব-মন্দিরে। আগুন জ্বলে বাজারে। নদী জলে ভাসে লাশ। বকেরা উড়ে পালায়, ঘাসবনে তিতির আর ডাকে না। কোথায় সুখলাল-জুলফিকার। সুখলাল এখন পরদেশী, জুলফিকারের দেশ থেকেও নেই। সূর্যাস্তের লাল আভা ক্রমশ কালো হয়ে ওঠে।

হাসান আজিজুল হক (১৯৩৮-বর্তমান) বাংলাদেশের কথা সাহিত্যের একজন শক্তিমান পুরুষ। তাঁর সমস্ত চৈতন্য জুড়ে রয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগের মর্মন্তুদ বেদনা। তাঁর শিল্প-মানসে দেশভাগ অনিবার্য অনুষঙ্গ। হাসান আজিজুল হকের ‘পরবাসী’ গল্পটিতে ওয়াজদ্দি ও বশিরের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে স্বার্থান্বেষী রাজনীতির নিষ্ঠুরতা। দেশভাগের প্রাক্কালে সংঘটিত হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার ইতিহাস-আশ্রয়ী প্রেক্ষাপটে রচিত গল্পটিতে সাধারণ মানুষের কর্ম দ্বারা দেশের রাজনৈতিক সংকট নিয়ন্ত্রিত হয়নি, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে সৃষ্ট এ দাঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে তাদেরকেই। কৃষি-শ্রমিক ওয়াজদ্দি ও বশির দাঙ্গার খবর শুনে উদ্বিগ্ন হয়। ওয়াজদ্দি পাকিস্তান চলে যাবার কথা বলে। বশির তার সরলতায় দেশকে জন্মদাতার সমান জানে। ওয়াজদ্দিকে দৃঢ়ভাবে বলে, ‘তোর বাপ কটো? এ্যাঁ, কটো বাপ? মা কটো? একটো তো? দ্যাশও তেমনি একটো।’ এই উদার-অসাম্প্রদায়িক জীবন-দর্শন থাকা সত্ত্বেও চোখের সামনেই বশিরের স্ত্রী-সন্তান খুন হলো। নির্মমভাবে নিহত হলো ওয়াজদ্দি। বশিরও নিরাপত্তার আশায় পালাতে থাকে। সীমান্তের কাছে একটি শুকনো খালে লুকাবার সময় বশির ধূতিপরা আরেক পলায়নরত যুবককে কুড়াল দিয়ে নির্মমভাবে খুন করে। সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীদের টর্চের আলো পড়ে মৃতদেহের ওপর। বশিরের কাছে হিন্দু যুবকের চেহারাকে অবিকল ওয়াজদ্দির মনে হয়। এ প্রসঙ্গে মহীবুল আজিজ বলেন, “কৃষক বশিরের এই জাগরণের মধ্য দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন যাবতীয় ধর্মীয় আচ্ছন্নতা এবং সাম্প্রদায়িক ভেদচেতনার চেয়ে মানবতা অনেক ঊর্ধ্বে। অশিক্ষিত ওয়াজদ্দি ও বশিরের আত্মোপলব্ধির নিকট বিবেকহীন ক্ষমতালিপ্সু মানুষের মূঢ়তা ধিকৃত হয়।৫

‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ হাসান আজিজুল হকের একটি কালজয়ী গল্প। দেশভাগের ফলে উদ্ভূত উদ্বাস্তু পরিবারের অবর্ণনীয় আপত্তিকর বাস্তবতা ও যন্ত্রণার শিল্পভাষ্যই এই গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই কেবল প্রাণ বাঁচানোর জন্য সমস্ত সম্পত্তির মায়া ছেড়ে দেশ বদল করেছেন। উল্লিখিত গল্পের কেশোবুড়ো এমন একটি চরিত্র। পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে উদ্বাস্তু জীবনে প্রবেশ করেছে সে পূর্ব-পাকিস্তানে। কিন্তু দেশভাগের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়ে সর্বস্ব হারানো এই বৃদ্ধকে বেঁচে থাকার অবলম্বন খুঁজতে হয় আপত্তিকর ও আত্মঘাতি উপায়ে। নিজের আত্মজাকে অর্থের বিনিময়ে সুহাস, ফেকু, ইনামের মতো বখাটে যুবকদের হাতে নিয়মিত তুলে দিয়ে এই বৃন্ধ পিতাকে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। নিজের নীচুতাকে ঢাকবার জন্য সে মিথ্যে আত্মসম্মানবোধের প্রলেপ দেয়:

……..এই তোমরা একটু আধটু আসো, যখন তখন এসে খোঁজ-খবর নাও। সময় অসময় নেই বাবা তোমাদের। তোমরাই ভরসা, আমার পরিবার তোমাদের কথা বলতে অজ্ঞান — তোমরা না থাকলে না খেয়ে মরতে হতো এই জংগুলে জায়গায় — এখানে না খেয়ে মারা যেতাম তোমরা না থাকলে বাবারা! ছেলেমেয়েগুলো তোমাদের কি ভালোই না বাসে! — আর কত যে ধার নিতে হবে তোমাদের কাছে! কবেই বা শুধতে পারবো এইসব টাকা।৬

একজন পিতার এই আত্মগ্লানি ও মানবজনম পাবার অপরাধ এবং নিষ্ঠুর-কদর্য বাস্তবতা ফুটে ওঠেছে গল্পটিতে। তাঁর ‘আগুন পাখি’ উপন্যাসটিও দেশভাগের পটভূমিতে রচিত অসাধারণ শিল্পকর্ম।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’ গল্পেও দেশভাগের বিচিত্র ঘটনা ও বিষয়বস্তুকে সংবেদনশীলতায় সৃজন করেছেন। গল্পটি প্রতীকী-ব্যঞ্জনা ও শিল্প-কুশলতায় অনন্য।

১৯৪৭-এর দেশবিভাগকে কেন্দ্র করে নতুন রাষ্ট্র-সৃষ্টি সম্ভব হলেও সমাজ-রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অসংগতি থেকে যায় আগের মতোই। ফলে আশাবাদী মানুষের মনে হতাশা, অনাস্থা, দ্রোহ তৈরি হতে থাকে। মূলত এই সময়কাল হতেই পূর্ব-বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতি ভাবনা স্বাতন্ত্র্যে সৃজিত হতে থাকে। বাংলাদেশের সাহিত্য বলতে আমরা তাই ৪৭-পরবর্তী পূর্ব-বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় নির্মিত বাংলা সাহিত্যকেই বুঝে থাকি। মুসলিম লীগের দুঃশাসন পূর্ব-বাংলাকে অচিরেই পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত করল। পূর্ব-বাংলার ছাপ্পান্ন ভাগ লোকের মাতৃভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে পাকিস্তানী শাসকগণ উর্দুকে চাপিয়ে দিতে চাইল। এর প্রতিবাদে এদেশের ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। মাতৃভাষা বাংলাকে অটুট রাখার দাবীতে ১৯৪৮ সালেই সর্বদলীয় ছাত্র-সংগ্রাম ঐক্য পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতীয় জীবনে আসে বেদনা-মধুর মাহেন্দ্রক্ষণ। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে বহাল রাখার জন্য সেদিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করছিল ছাত্র-জনতা। সেই মিছিলে গুলিবর্ষণ করে পুলিশ। শহীদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার প্রমুখ। ভাষা-আন্দোলনের ফলে অর্জিত সাংস্কৃতিক বিজয়ই মূলত পূর্ব-বাংলার স্বাধীনতার স্পৃহাকে সুদৃঢ় ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিস্থাপিত করে। বাংলা সাহিত্যে আমরা ভাষা-আন্দোলনের প্রতিফলন দেখতে পাই। কেননা, ভাষা-আন্দোলনই আমাদের সাংস্কৃতিক ভূবনে অন্যতম প্রভাবসঞ্চারী অনুষঙ্গ। ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদনা করেন বিখ্যাত গ্রন্থ ‘একুশে ফেব্রুয়ারী’। মাহবুবুল আলম চৌধুরী লিখেন ভাষা-আন্দোলন ভিত্তিক প্রথম কবিতা ‘কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি।’ পাকিস্তান সরকার প্রথম অস্থায়ী শহীদ মিনার ভেঙে দিলে আলাউদ্দিন আল আজাদ লিখেন, ‘স্মৃতিস্তম্ভ’ কবিতাটি। জহির রায়হান রচনা করেন ভাষা-আন্দোলন ভিত্তিক প্রথম উপন্যাস ‘আরেক ফাল্গুন।’ জেলে বন্দিরত অবস্থায় ভাষা-আন্দোলন ভিত্তিক কালজয়ী নাটক ‘কবর’ রচনা করেন মুনীর চৌধুরী। বিষয়বস্তুগত তাৎপর্যে ও সংলাগ রচনার নিপুণতায় ‘কবর’ হয়ে উঠলো এক অনন্য প্রতিবাদী নাটক। শামসুর রাহমান রচনা করেন অনবদ্য পঙ্ক্তিমালা:

এখন তোমাকে ঘিরে ইতর বেলেল্লাপনা চলছে বেদম,

এখন তোমাকে নিয়ে খেঙরার নোংরামি,

এখন তোমাকে ঘিরে খিস্তি-খেউড়ের পৌষমাস।

তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো,

বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।৭

বস্তুত, ভাষা-আন্দেলন পূর্ব-বাংলার মানুষের এমন এক প্রতিবাদী চেতনাকে উদ্ভাসিত করে, যেখানে ব্যক্তিক-সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রিক গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা সর্বোপরি স্বাধীকারের আকাঙ্ক্ষা চির জাগরুক হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান বলেন: একুশের চেতনা ছিল গণতন্ত্রের চেতনা, বাঙালিত্বের চেতনা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা — সকলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের চেতনা। রাষ্ট্র-ভাষার প্রশ্নটি ছিল তাৎক্ষণিক, কিন্তু এর সঙ্গে জড়িত ছিল সুদূরপ্রসারী মূল্যবোধ।৮

আমরা মুনীর চৌধুরীর ‘কবর’ নাটকেও উল্লিখিত মন্তব্যের প্রতিবিম্ব দেখতে পাই। ভাষা-আন্দোলন নাটকের কেন্দ্র-সূত্র হলেও এটির মধ্যে বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত যুক্ত হয়েছে প্রতীক-সংকেতের বাতাবরণে। এই ভাষা-আন্দোলন আমাদের অস্তিত্বে এক অবিনাশী শিল্প-প্রেরণা যা বাঙালির জাতীয় জীবন-সাহিত্যকে করেছে চির ভাস্বর।

১৯৬৯ সনে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তাকেই ৬৯’র গণ-অভ্যূত্থান বলা হয়। সেই সংগ্রাম-মুখর উত্তাল দিনেও অনেক সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি হয়েছে। শওকত ওসমানের ‘ক্রীতদাসের হাসি’ উপন্যাসটি আইয়ুবী সামরিক শাসনের অবরুদ্ধতার বৈরি পরিবেশ-পরিস্থিতি উন্মোচিত হয়েছে প্রতীকী আশ্রয়ে। আইয়ুব-বিরোধী মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদ আসাদকে নিয়ে রচিত হয়েছে শামসুর রাহমানের অমর কবিতা ‘আসাদের শার্ট।’

১৯৭১ সাল বাংলাদেশের মানুষের কাছে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ সময়। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা যে নব্য স্বাধীন দেশ পেয়েছি, তার জন্য এদেশবাসীকে ত্রিশ লক্ষ প্রাণ বিসর্জণ দিতে হয়েছে। দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমও হারাতে হয়েছে। প্রায় এক কোটি মানুষকে শরণার্থী জীবনের কঠিন দূর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়েছে। জাতীয় জীবনের এই আত্মত্যাগ এবং বীরত্ব-গাথা বিচিত্রভাবে প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের সাহিত্যে। বলা চলে, বাংলাদেশের সাহিত্যের প্রায় সকল শাখাই বিস্তৃতি এবং বৈচিত্র্য লাভ করেছে মুক্তিযুদ্ধের বহুমাত্রিক অভিঘাত ও বিষয়-বৈচিত্র্যের প্রভাবে। স্বাধীনতা-উত্তর সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য বলে এসব সাহিত্যকর্মকে বিবেচনা করা হয়। বিষয় ও প্রকরণে যুদ্ধোত্তর কালে বাংলা সাহিত্য নতুন মাত্রা পেয়েছে। এই সময়ের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণাকে শনাক্ত করদে গিয়ে বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন:

স্বাধীনতা চেতনা বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের পুনর্জাত করেছে নতুন মূলবোধে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে তাঁরা অনেকেই হতে চেয়েছেন এক একজন নতুন মুক্তিযোদ্ধা। এই সময়খণ্ডে সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে আমাদের সাহিত্যিকরা শাণিত হাতে বেছে নিলেন শিল্প-আয়ুধ। স্বাধীনতাযুদ্ধ চলার সময়ে বাংলাদেশের সাহিত্যিকরা ছিলেন পাকিস্তানি ঘাতকদের অন্যতম শিকার। সন্ত্রাসের মধ্যে বাস করেও বাংলাদেশের সাহিত্যিকরা সংগ্রামের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন, পালন করেছেন শব্দ-সৈনিকের ভূমিকা। একাত্তরের যুদ্ধকালীন সময়ে যেমন, তেমনি যুদ্ধ-পরবর্তী সময়েও শোণিত্যক্ত শব্দে ও সংলাপে আমাদের সাহিত্যিকরা বাণী-বদ্ধ করে রেখেছেন মুক্তিযুদ্ধের অম্লান সব চেতনা।৯

যুদ্ধকালীন সময়ে কিংবা যুদ্ধ-পরবর্তী সময়কালে বাংলাদেশের ছোটগল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক-চলচ্চিত্রে এবং গানে মুক্তি-সংগ্রামের সামূহিক চেতনার রূপায়ণ দেখি। তবে বিশেষ কোনো একক গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধের এই মহাকাব্যিক বিস্তৃতি বা পরিসীমা — তা চিত্রিত করা সম্ভব হয়নি। তবু আবেগ-সংরাগে এ বিষয়ক প্রতিটি শিল্পকর্মই অসাধারণ হয়ে ওঠেছে। মুক্তিযুদ্ধের আবেগময় পঙ্ক্তিমালা শামসুর রাহমানের (১৯৩৮-২০০৬) কবিতা চমৎকারভাবে ধ্বনিত হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় আন্দোলন-সংগ্রামের বিচিত্র ভাবাবেগ তাঁর কবিতায় চমৎকারভাবে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর ‘স্বাধীনতা তুমি’, ‘তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা’ কালোত্তীর্ণ কবিতা। তাঁর ‘নিজ বাস ভূমে’, ‘বন্দি শিবির থেকে’, বুক তাঁর বাংলাদেশের হৃদয়’, ‘উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ’ — প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে অনেক কবিতাই জাতীয় আন্দোলন-সংগ্রামের ভাবাবেগে পরিপুষ্ট। বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গের আবেগঘন উচ্চারণ শুনতে পাই তাঁর কবিতায়। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের (১৯৩৬-২০০৮) ‘কবিতায় আর কী লিখব’, ‘সহজে নয়’, হুমায়ুন কবিরের ‘মুক্তিযুদ্ধের কবি’, রফিক আজাদের (১৯৪২-২০১৬) ‘সৌন্দর্য-সৈনিকের শপথ-প্যারেড’, শহীদ কাদরীর (১৯৪২-২০১৬) ‘রাষ্ট্র মানেই লেফট্ রাইট্ লেফট্’, হাসান হাফিজুর রহমানের (১৯৩২-১৯৮৩) ‘বারুদ’, আবুল হাসানের (১৯৪৭০১৯৭৫) ‘উচ্চারণগুলি শোকের’, নির্মলেন্দু গুণের (১৯৪৫-বর্তমান) ‘একজন নারীকে’, রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৯৫৬-১৯৯১) ‘বাতাসে লাশের গন্ধ’ প্রভৃতি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক কবিতা আজও পাঠককে শিহরিত করে।

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক অসংখ্য উপন্যাস রচিত হয়েছে এই সময়খণ্ডে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রথম উপন্যাস রচনা করেন শহীদ আনোয়ার পাশা। ‘রাইফেল রোটি আওরাত’ নামক উপন্যাসটি ১৯৭৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। শওকত ওসমান লিখেন — ‘জাহান্নাম হইতে বিদায়’ (১৯৭১), ‘নেকড়ে অরণ্য’ (১৯৭৩), ‘দুই সৈনিক’ (১৯৭৩), ‘জলাঙ্গী’ (১৯৭৬) নামক চারটি যুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। এছাড়া শওকত আলীর ‘যাত্রা’ (১৯৭৬), সৈয়দ শামসুল হকের ‘নিষিদ্ধ লোবান’ (১৯৮১), ‘নীল দংশন’ (১৯৮১), মাহমুদুল হকের ‘জীবন আমার বোন’, আবু বকর সিদ্দিকের ‘একাত্তরের হৃদয়ভস্ম’, সেলিনা হোসেনের ‘হাঙ্গর নদী গ্রেনেড’ (১৯৮৭), রশীদ হায়দারের ‘খাঁচায়’ (১৯৭৫), ‘অন্ধ কথামালা’ (১৯৮২), হুমায়ুন আহমদের ‘শ্যামল ছায়া’ (১৯৭৩), ‘সৌরভ’ (১৯৮৪) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ছাড়াও রয়েছে আরও অসংখ্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাস।

বাংলা নাটকও বিষয়-বৈচিত্র্যে উৎকর্ষ লাভ করেছে মুক্তিযুদ্ধ-নির্ভর চেতনার পরিক্রমায়। মমতাজউদ্দীন আহমদ (১৯৩৫-২০১৯) চারটি নাটক রচনা করেছেন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। ‘স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা’ (১৯৭১), ‘এবারের সংগ্রাম’ (১৯৭১), ‘স্বাধীনতার সংগ্রাম’ (১৯৭২) এবং ‘বর্ণ চোরা’ (১৯৭২) তাঁর এ বিষয়ক নাটক। সৈয়দ শামসুল হক লিখেছেন, ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’ (১৯৭৬) অসাধারণ কাব্য-নাটক। আলাউদ্দিন আল আজাদের ‘নিঃশব্দ যাত্রা’, ‘নরকে লাল গোলাপ’ (১৯৭৪), জিয়া হায়দারের ‘সাদা গোলাপে আগুন’ (১৯৮২) ‘পঙ্কজ বিভাস’ (১৯৮২) প্রভৃতি অসাধারণ নাটক বাংলা নাট্যচর্চায় অনন্য মাত্র দান করেছে।

৭৫ পরবর্তী সময়খণ্ডে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধেও এদেশে গণঅভ্যুত্থান সূচিত হয়। শিল্প-সাহিত্যেও এসব জাতীয় জাগরণের শৈল্পিক প্রতিফলন ঘটে। বস্তুত, জাতীয় আন্দোলন-সংগ্রামের প্রেরণা আমাদের বাংলা সাহিত্যকেও অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। এসব সাহিত্য যেকোনো জাতীয় বিপর্যয়কালে নতুনভাবে জাতিকে উজ্জীবিত করে।

তথ্যসূত্র :

১.আহমদ শরীফ, ১৩৮২, বঙ্কিমবীক্ষা : অন্য নিরিখে,

ভাষা-সাহিত্য-পত্র, ঢাকা।

২.ঐধহঃবৎ, ১৯৭৭, ইধহমষধফবংয উরংঃৎরপঃ এধুবঃঃবৎ’ং

জধহমঢ়ঁৎ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

৩.কাজী নজরুল ইসলাম, ২০০০, অগ্নি-বীণা, অন্বেষা, ঢাকা।

৪.সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ১৯৮৮, নজরুল ইসলামের

সাহিত্য-জীবন, অন্বেষা, ঢাকা।

৫.মহীবুল আজিজ, ২০১৮, হাসান আজিজুল হক : রাঢ়বঙ্গের

উত্তরাধিকার, লিটল ম্যাগাজিন, ঢাকা।

৬.হাসান আজিজুল হক, ১৯৮৪, আত্মজা ও একটি করবী গাছ,

ঐতিহ্য, ঢাকা।

৭.রফিকুল ইসলাম, ২০০০, অমর একুশে ও শহীদ মিনার,

পরমা, ঢাকা।

৮.মুস্তাফা নুরউল ইসলাম (সম্পাদিত), ২০০০, অমর একুশের

প্রবন্ধ, আনিসুজ্জামান, একুশে ফেব্রুয়ারি ও আমাদের

সাংস্কৃতিক চেতনা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৯.বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০০৯, বাংলাদেশের সাহিত্য,

আজকাল, ঢাকা।

মোহাম্মদ শেখ সাদী, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়