শাহ মোহাম্মদ সানাউল হক

মনি হায়দারের উপন্যাস ‘কিংবদন্তির ভাগীরথী’ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক আখ্যান, যা যুদ্ধের ভয়াবহতা, নারীর ওপর অত্যাচার এবং সমাজের কুসংস্কারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। উপন্যাসটি পিরোজপুরের সাধারণ গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে শুরু হয়, যেখানে মুচি ঘনশ্যামের যুবতী স্ত্রী ভাগীরথী এক সন্তানের মা হিসেবে সাধারণ গেরস্থালি সুখের জীবনের এক নারী। আর্থিক দৈন্যতা থাকলেও, যে জীবন ছিল সহজ-সরল এবং মমতাময়। কিন্তু ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ এসে সবকিছু তছনছ করে দেয়। যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এ উপন্যাসটি কেবল যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা নয়, বরং মানুষের অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম এবং সমাজের অন্ধকার দিকগুলোকেও উন্মোচন করে। লেখক মনি হায়দার এখানে যুদ্ধকে একজন নারীর ট্র্যাজেডির লেন্স দিয়ে দেখিয়েছেন, যা পাঠককে যুদ্ধের সামাজিক ও মানবিক প্রভাব নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে।

ভাগীরথীর চরিত্রটি উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। একজন সাধারণ গ্রামীণ নারী, যার জীবন যুদ্ধের কারণে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়। যুদ্ধের শুরুতে অনেকে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রাক্কালে ভাগীরথীর পরিবারেরও যাওয়ার কথা ছিল, যাওয়া হয়নি। এক সন্ধ্যায় দেশীয় রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ভাগীরথীকে তুলে নিয়ে যায় পিরোজপুরের ক্যাম্পে।

ভাগীরথী সেখানে দিনের পর দিন ক্রমাগত ধর্ষণের শিকার হয়। কিন্তু এই অমানবিক নির্যাতনের মধ্যেও ভাগীরথী নিজেকে হারাতে দেয় না। সুযোগমতো মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং গোপন তথ্য সরবরাহ করে পাকিস্তানি বাহিনীর অপারেশনগুলো ব্যর্থ করে দেয়। এতে পাকিস্তানি অফিসার ও সেনাদের মৃত্যু হয়, কিন্তু বিষয়টি ফাঁস হয়ে গেলে ভাগীরথীর ওপর চূড়ান্ত অত্যাচার নেমে আসে। তাঁকে জিপের পিছনে বেঁধে মাটিতে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে তাঁর শরীরের চামড়া ও মাংস খসে পড়ে। শেষে গুলি করে তাঁর লাশ নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। এ ঘটনা কেবল যুদ্ধের নির্মমতা নয়, বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর বীরত্ব, ত্যাগ এবং দেশপ্রেমের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপিত। উপন্যাসটি যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, মুক্তিবাহিনীর ভূমিকা, রাজাকারদের জঘন্য কর্মকাণ্ড এবং পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাচারকে নানান আঙ্গিকে তুলে ধরে। এটি একটি জেলার (পিরোজপুর) প্রতিনিধিত্বমূলক ছবি হিসেবে সমগ্র দেশের যুদ্ধের চিত্র আঁকে। তবে, লেখকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ যুদ্ধের নির্মমতার বাইরে গিয়ে ধর্মীয় কুসংস্কার এবং সমাজের মরচেপড়া আয়নায় নারীর অবস্থানকেও আলোকপাত করে। ভাগীরথী ক্যাম্প থেকে ফিরে এলে তাঁকে নিজের সমাজ ও স্বামীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে হয়। কুসংস্কার, সংকীর্ণতা এবং পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে তাঁকে ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না; ফলে তাঁকে ক্যাম্পে ফিরে যেতে হয়। উপন্যাসের এ অংশটি দেখায় যে ভাগীরথী শুধুমাত্র পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা নয়, তাঁর নিজের সমাজের অন্ধ আচার এবং কুটিল সংস্কার দ্বারাও “ধর্ষিত” হয়েছে। লেখক এখানে সুচিন্তিতভাবে তুলে ধরেন যে যুদ্ধের অত্যাচারের পাশাপাশি সমাজের অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কার নারীর জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তোলে। ভাগীরথীর জীবনে ঘটে যাওয়া এ দুটি দিক মিলে উপন্যাসটির মূল ফ্রেম তৈরি করে, যা যুদ্ধের পরিণতি হিসেবে নারীর সামাজিক নিরাপত্তার ভঙ্গুরতাকে উন্মোচন করে। একই সাথে, উপন্যাসটিতে এ দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও লেনদেনের ঐতিহ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে স্থানে স্থানে। ইঙ্গিত করা হয়েছে পর্দার নেপথ্যে রাজনীতির কুটিল ভাবনাচিন্তার প্রতি। আবছায়ায় কন্ট্রাস্ট করা হয়েছে সমাজের দরিদ্র, মেহনতি মানুষের ছোটখাটো সুখ, পারস্পরিক মমত্ববোধ এবং উদারতার সাথে। প্রধানতঃ বীরাঙ্গনার একটি কাহিনির ওপর নির্ভর করলেও, এ উপন্যাস তৎকালীন সমাজের একটি আয়না হিসেবে উপস্থাপিত। প্রাসঙ্গিক এসব উপাদান একত্রিত করে উপন্যাসটি যুদ্ধের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে, যা কেবল ধ্বংসের নয়, বরং মানবিকতা এবং প্রতিরোধেরও।

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এসব বড়-ছোট বিষয়গুলোকে পাঠকের সামনে মেলে ধরার ক্ষেত্রে মনি হায়দার তাঁর লেখনিশৈলীকে প্রজ্ঞার সাথে কাজে লাগিয়েছেন। পাঠকের সামনে একটি ঘটনার ভেতরে পুরে দিয়েছেন আরেকটি ঘটনা, সেখান থেকে স্লাইডিং করে পাঠককে ফের টেনে নিয়ে গেছেন মূল ঘটনায়। আর এ কাজটি করেছেন তিনি এমন দক্ষতার সঙ্গে যে, এতে পাঠকের মনযোগ বিক্ষিপ্ত না হয়ে বরং পূর্বাপর প্রাসঙ্গিক চিত্রগুলোকে বৈচিত্র্যময় কোলাজ ক্যানভাসে একত্রিতভাবে উপভোগ করতে সক্ষম হয়।

তাঁর লেখা বা বাক্যের উপস্থাপন সরল, সহজাত; হোঁচট না খেয়ে পাঠক এগিয়ে যেতে পারে। গতিতে চাঞ্চল্য নেই, অবসাদও নেই। একঘেয়েমিকে ঝেরে ফেলতে স্থানে স্থানে যুক্ত করেছেন পরিমিত রম্য ভাষিক কৌশলে। সহজ বিষয়কে সহজভাবে বলতেই যেন ঔপন্যাসিক সচেষ্ট, পাশাপাশি কঠিন বিষয়েও দিতে চান ভাষার সহজিয়া টান, যেন পাঠক এর গভীরতায় পৌঁছে যেতে পারে। যদিও উপন্যাসটি প্রধানত সামাজিক-বাস্তবতামূলক, তবু মাঝে মাঝে লেখকের ভাষা এবং ঘটনার চমকপ্রদ বর্ণনা জাদুবাস্তবতার এক ধরনের অনুভবের দিকে পাঠককে ধাবিত করতে চায়। তবে পাকিস্তানি সৈন্যদের কথোপকথন রচনায় বাংলা ভাষার ব্যবহার এ উপন্যাসের আবহে কিছুটা শৈথিল্য তৈরি করেছে। হয়ত, পাঠকের সহজ বোধগম্যতার কথা ভেবে লেখক এ ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

এ উপন্যাসে নারী চরিত্র ভাগীরথী যেন একটি প্রতিরোধের চেতনার প্রতীক। এখানে ভাগীরথী শুধু ভিকটিম নয় যুদ্ধে একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। যুদ্ধপরিস্থিতিতে অনেক নারী, যারা নির্যাতনের শিকার হয়ে ঘটনার মধ্যে হারিয়ে যায়, ভাগীরথী তেমন নয়। বরং ভাগীরথী এ যুদ্ধে একজন তথ্য সংগ্রাহক, প্রতিরোধকারী এবং শেষতঃ একজন যোদ্ধাও যার অস্ত্র তথ্য। এটি একটি সামাজিক দলিল, যেখানে একাত্তরের যুদ্ধের নানা স্তরের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। চূড়ান্ত বিবেচনায়, এটি বীরাঙ্গনাদের প্রতি একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি, যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে নারীর ভূমিকা এবং ত্যাগের নির্মমতা নিয়ে আজও চিন্তা করতে বাধ্য করে।

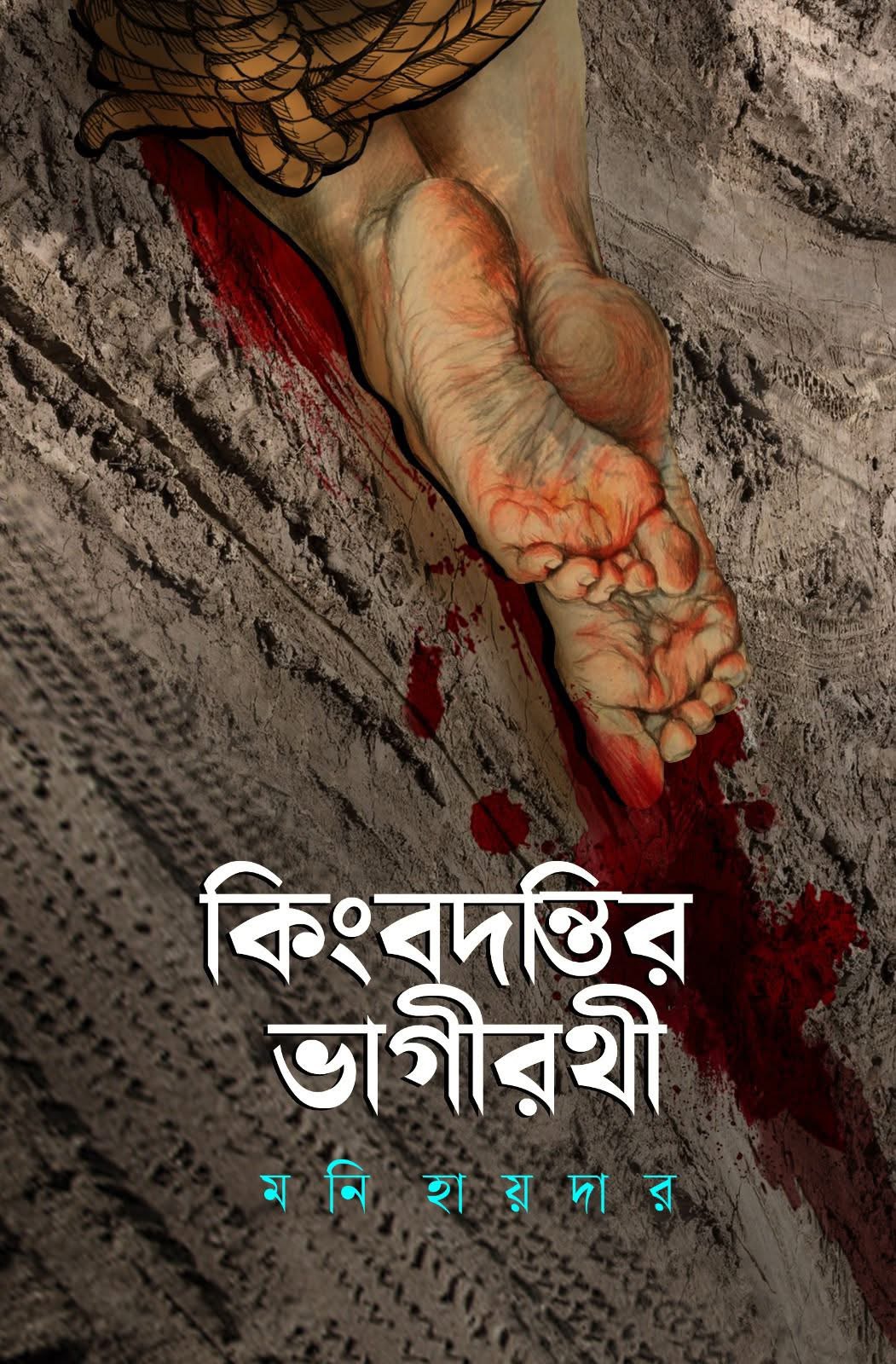

‘কিংবদন্তির ভাগীরথী’ উপন্যাসে বর্ণিত ভাগীরথীর বীভৎস মৃত্যুর প্রতীকী চিত্রায়নে বইটির প্রচ্ছদ করেছেন আইয়ুব আল আমিন। ২০১৯ সালে প্রথম প্রকাশিত এ বই ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ৪র্থ সংস্করণ হিসেবে জাগতিক প্রকাশন প্রকাশ করেছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১২০। লিখিত মূল্য : ৩০০ টাকা।

শাহ মোহাম্মদ সানাউল হক, কবি, প্রাবন্ধিক ও গবেষক