আ.ম.ম. মামুন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামই প্রথম মৌলিক কবি। রবীন্দ্র অনুবর্তী একগুচ্ছ কবির একজন তিনি নন। তিনি অন্যরকম স্বতন্ত্র। শিল্প সাধনায়, শিল্পের বিষয় ও আঙ্গিক বিন্যাসে, দৃষ্টিভঙ্গি ও উপস্থাপনায় এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত জীবনযাপনে তিনি আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। অবিভক্ত বাংলার এক চরম ক্রান্তিলগ্নে, দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশে কবির আবির্ভাব ও তিরোভাব। কবির শৈশব ও যৌবনে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ চরম সীমায় পৌঁছে। এই বিরোধের কারণ দু’সম্প্রদায়ের প্রত্যয়, বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের তুমুল পার্থক্য। সাম্প্রদায়িকতার দূষিত বাতাসে সমাজ-রাষ্ট্র তথা গোটা ভারত তখন বিষাক্ত। এই উত্তাল, কলুষিত সমাজে নজরুলের আবির্ভাব শান্তির দূত হিসেবে। মানুষে মানুষে বিভেদ, বিভ্রান্তি, জাতিতে জাতিতে হিংসা বিদ্বেষ বিরোধ।

চারিদিকে অন্যায়, অবিচার শোষণ। এর মাঝে নজরুল ইসলাম দাঁড়িয়েছেন দু’হাত প্রসারিত করে। উভয় সম্প্রদায়ের মাঝখানে ঐক্যবদ্ধ হয়ে। দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন যাবতীয় অসংগতির বিরুদ্ধে। এই ‘ঐক্যসূত্র’ আর ‘দৃঢ় অবস্থান’ শিল্প ও ব্যক্তিজীবন উভয়ক্ষেত্রে হাত ধরাধরি করে এগিয়েছে পরিণতির দিকে।

কাজী নজরুল ইসলামের এই মানবতাবাদী, অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি সব ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত। কবির পিতা ও পিতামহ ধর্মপরায়ন হওয়া সত্ত্বেও পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। দশ এগারো বছরের মেধাবী বালক মক্তবছাত্র নজরুলের নির্ভুল দ্রুত কোরানপাঠ শুনে জনৈক মৌলভী মন্তব্য করেছিলেন— ‘ইস্ লড়কে কো মেরে সাথ ছোড় দিজিয়ে। বহুত বড়া আলেম বানায়েঙ্গে।’’ সেই নজরুল পরিণত বয়সে সব্যসাচীর মতো লিখে গেছেন আমপারার কাব্যিক অনুবাদ, হাম্দ, নাত্ ও শিল্পমানসমৃদ্ধ শ্যামা সংগীত, কৃষ্ণ কীর্তন।

উদাহরণ :

বল, আল্লাহ এক! প্রভু ইচ্ছাময়

নিষ্কাম, নিরপেক্ষ অন্য কেহ নয়

করেন না কাহারেও তিনি যে জনম

কাহারও ঔরস-জাত তিনি নন।

সমতুল তাঁর

নাই কেহ আর। (সুরা ইখলাস)

হামদ : রোজ হাশরে আল্লাহ আমার করো না বিচার

বিচার চাহিনা তোমার দয়া চাহি এ গুনাহগার।

নাত : তাওহিদেরই মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম

ওই নাম জপিলে বুঝতে পারি খোদার কালাম।

শ্যামা সংগীত :

ভক্তি, আমার ধূপের মত

উর্ধ্বে উঠে অবিরত

শিরলোকের দেব দেউলে

মা’র শ্রীচরণ পরশিতে।

শিল্পচর্চায় নজরুলের এই মানসিকতা নিয়ে হায়াৎ মামুদের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন—‘নজরুলের কাব্য ভাবনার হিন্দু মুসলিম অভিভাজ্যতা, শ্যামাসংগীত ও ইসলামী গান, সুফী মরমীবাদ ও হিন্দুতন্ত্র সাধনায় আসক্তি সব কিছুই নজরুলের মানবিক ও মনুষ্যবোধের সংশ্লেষণ’।

বস্তুত বাংলা সাহিত্যে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে হিন্দু মুসলিম ঐতিহ্যের ধারানুযায়ী হিন্দুরা দেবতানির্ভর কাব্য আর মুসলমান লেখকরা ফার্সি সাহিত্যের ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করেছেন রোমান্টিক প্রণয়োপখ্যান। নজরুল ইসলামই প্রথম মুসলিম কবি, যিনি অভিন্ন মানবসত্তায় বিশ্বাসী হয়ে অসাম্প্রদায়িক মনোভক্তি হৃদয়ে ধারণ করে উভয় সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণায় কাব্য সৃষ্টি করেছেন। কাজী নজরুল ইসলামই বাংলা সাহিত্যে এই দু’সম্প্রদায়ের প্রথম সমন্বয়সাধনকারী সাধক।

নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ‘অগ্নিবীণা’য় (১৯২২) উপর্যুক্ত বিষয়ের অপূর্ব উপস্থাপন আমরা লক্ষ্য করি। জীবনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কবি পক্ষপাতমুক্ত হয়ে উৎসর্গ করেছেন ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের স্বাপ্নিক পুরুষ বারীন্দ্র কুমার ঘোষকে। লিখেছেন—

‘‘ভাঙ্গা বাংলার রাঙ্গা যুগের আদি পুরহিত

স্বাপ্নিক বীর

বারীন্দ্র কুমার ঘোষ

শ্রী শ্রী চরণারবিন্দেষু।’

কবির এই কাব্যগ্রন্থে সর্বমোট বারোটি কবিতার মধ্যে শেষ সাতটি— ‘কামাল পাশা’, ‘আনোয়ার’, ‘রণভেরী’, ‘শাত ইল আরব’, ‘খেয়াপারের তরণী’, ‘কোরবানী’, ‘মোহররম’, মুসলিম আদর্শজাত। আর বাকি পাঁচটির মধ্যে তিনটি কবিতা—‘প্রলয়োল্লাস’, ‘রক্তাম্বর ধারিণী মা’, ‘আগমনী বিশুদ্ধ হিন্দু আদর্শজাত। আর ‘বিদ্রোহী, ও ধুমকেতু, উভয় ঐতিহ্যের অনুসারী।

ক. আবু বকর উসমান উমর আলী হায়দার

দাঁড়ী যে এ তরীর নাই ওরে নাই ডর!

কান্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা

দাড়ি-মুখে সারি গান—লা শরীক আল্লাহ। (খেয়া পারের তরণী)

খ. রণ-রঙ্গিনী জগৎমাতার দেখ মহারণ

দশদিকে তাঁর দশ হাতে বাজে দশ প্রহরণ

পদতলে লুটে মহিষাসুর

মহামাতা ঐ সিংহ-বাহিনী জানায় আজিকে বিশ্ববাসীকে

শাশ্বত নহে দানব শক্তি, পায়ে পিষে যায় শির পশুর! (আগমনী)

হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলিম ঐতিহ্য সাধনায় তার জীবন স্নাত হয়েছিল।

‘শিরো পরি খোদার আরশ, গাই তারি গান পথ-বেভুল

আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন’।

নজলের কবিতা সাম্প্রদায়িক চেতনার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ। পরষ্পর বিরোধী এ দু’জাতির মধ্যে সম্প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টিতে কবির প্রচেষ্টা ছিলো অন্তহীন।

অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁর একটি চিঠির জবাবে কবি লিখেছেন—

‘আমি হিন্দু মুসলমানের পরিপূর্ণ মিলনে বিশ্বাসী। তাদের এ সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি বা হিন্দুদের দেবীর নাম নেই। অবশ্য এর জন্য অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্যের হানি হয়েছে; তবু আমি জেনে শুনেই তা করেছি।’

কবি বিনা দ্বিধায় স্বীকার করেছেন, দ্বিধাবিভক্ত সম্প্রদায়ের সমন্বয় সাধনের প্রত্যাশায় তিনি তাঁর কাব্যচর্চায় শিল্পসৌন্দর্যকে অনেকটা পরিহার করেছেন।

‘নবযুগ’ প্রবন্ধে অভিন্ন মানব জাতির প্রতি কবির আহ্বান স্মরণযোগ্য।

“এস ভাই হিন্দু, এস ভাই মুসলমান, এস বৌদ্ধ, এস ক্রিশ্চিয়ান। আজ আমরা সর্ব গণ্ডী কাটাইয়া, সর্ব সংকীর্ণতা, সর্ব মিথ্যা, সর্ব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি, আজ আমরা আর কলহ করিব না।’

ধর্মীয় দৃষ্টিতে মানুষের যে বিভেদ, তা নজরুল স্বীকার করেননি। তাঁর কাছে সব ধর্মই সমান শ্রদ্ধা পেয়েছে। সব ধর্মের ওপর মানব ধর্মকেই তিনি স্থান দিয়েছেন। তাঁর স্পষ্ট সিদ্ধান্ত দেখতে পাই—

ক. ওরে বেকুব, ওরে জড়, শাস্ত্র চেয়ে সত্য বড় (বিষের বাঁশী)

খ. শাস্ত্র না ঘেঁটে ডুব দাও সখা, সত্য সিন্ধু জলে (সর্বহারা)

গ. এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির কাবা নাই। (সর্বহারা)

ঘ. মনুষ্য ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। (ধূমকেতু)

নজরুলই প্রথম ব্যক্তি যিনি স্পষ্ট করে নিজেকে ধর্ম সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে বলে ঘোষণা করেছেন; কোনো কবিতার কষ্ট কল্পিত উপমা উৎপ্রেক্ষায় নয়, সংবর্ধনা সভায় দেয়া অভিভাষণে তিনি উচ্চারণ করেছেন—

‘আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তব গানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কূলে, যে সীমান্তে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি সে আমার দৈব।………..আমাকে কেবল মুসলমান বলে দেখবেন না; আমি যদি আসি আসব হিন্দু-মুসলমানের সকল জাতির উর্ধ্বে যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম তাঁরই দাস হয়ে।’

নজরুল ইসলাম কোন বিশেষ জাতির কবি নন। জাতি প্রথা, ছুৎমার্গের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ প্রচণ্ড। তিনি প্রত্যেক ধর্মের মর্মবাণীটুকু গ্রহণ করেছেন। এ যেন নারকেলের অন্তসারটিকে নিয়ে ছোবড়াকে ফেলে দেওয়া। তাই তিনি কোনো বিশেষ গোত্রের নন, অখণ্ড মানবজাতির কবি। কবি সাম্যের গান করেছেন সারা জীবন।

গাহি সাম্যের গান—

যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান

যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম খ্রিশ্চান। (সাম্যবাদী)

সহজ সাধনের কবি চন্ডীদাসের ‘সবার উপরে মানুষ সত্য’—সেই প্রসঙ্গে নজরুলের বাণী—‘মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহিয়ান। (মানুষ)

অন্যত্র বলেছেন—

‘জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাত জালিয়াৎ খেলছে জুয়া

ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া।’ (জাতের বজ্জাতি)

১৯২৬ সালে ২রা এপ্রিল কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। মানবতাবাদী কবিকে এ দাঙ্গা সর্বাধিক ব্যথিত করে। দাঙ্গার ফলে দেশের সর্বত্র অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। জাতীয় আন্দোলন যখন এক চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি ব্যক্তিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক অবস্থা ঘোর সংকটের মধ্যে নিপতিত তখন কবি উচ্চস্তরে এক সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন—

‘হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন

কান্ডারী বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।’

১৯৪৭-এর দাঙ্গায় পুর্ব বাংলা-ভারত একই দেশমাতার সহজাত হয়েও দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলো বুকে প্রচণ্ড প্রতিহিংসার আগুন নিয়ে। সারা দেশে এক অস্থির ও মানবিক বিপর্যয় দেখা দিলো। তখনো নজরুল, নজরুলের আদর্শ, দর্শন, সাহিত্যকীর্তি, বিরাজমান দুই সম্প্রদায়ের মাঝখানে একমাত্র ঐকসূত্র হয়ে থাকলো ‘চির উন্নত মম শির’ নিয়ে।

অন্নদাশংকর রায় লিখলেন—

‘ভুল হয়ে গেছে বিলকুল

আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে, ভাগ হয়নিকো নজরুল।’

হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার দিনে নজরুল তাদের উদার মানবিকতার কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। ধর্মের মহান বাণীতে দীক্ষিত করতে চেয়েছেন। জীবনের উজ্জ্বল আলোতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

‘জাতের চাইতে মানুষ সত্য

অধিক সত্য প্রাণের টান

প্রাণ ঘরে সব এক সমান।

বিশ্ব-পিতার সিংহ আসন

প্রাণ-বেদীতেই অধিষ্ঠান

আত্মার আসন তাই-ত প্রাণ। (সত্য-মন্ত্র, বিষের বাঁশী)।

কবি সারাজীবন মানুষ ও ধর্মকে এক জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, যেখানে জীবনের সঙ্গে ধর্মের মিল হবে, ধর্মের আওতায় মানুষ গড়ে উঠবে না। ধর্ম গড়ে উঠবে জীবনের আওতায়—

‘মানুষেরে ঘৃণা করি—

ঔ কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুমিছে মরি মরি

ঔ মুখ থেকে কেতাব গুচ্ছ নাও জোর করে কেড়ে

যাহারা আনিল গুচ্ছ কেতাব সেই মানুষেরে মেরে

পুজিবে গুচ্ছ ভণ্ডের দল! মুর্খরা সব শোনো

মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।’ (মানুষ সাম্যবাদ, সর্বহারা)

‘হিন্দু মুসলিম’ প্রবন্ধে কবি বলেন—‘হিন্দুত্ব ও মুসলমানিত্ব দুই-ই সওয়া যায়। কিন্তু তাদের টিকিত্ব ও দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা—এ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্বও হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়তো পণ্ডিত্ব। তেমনি দাড়িত্ব ইসলামিত্ব নয়, এটা মোল্লাত্ব। এই দুই ‘ত্ব’ মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত মারামারি। আজ যে মারামারিটা বেঁধেছে সেটাও এই পণ্ডিত্ব ও মোল্লাত্বে মারামারি। হিন্দু মুসলমানে মারামারি নয়।’

হিন্দু মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করতে নজরুল সর্বাপেক্ষা আন্তরিক চেষ্টা করেছিলেন। ১৯২৯ সালের ১৪ই ডিসেম্বর কলকাতা এলবার্ট হলে বাংলার হিন্দু-মুসলিমের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সংবর্ধনার উত্তরে নজরুল তাঁর প্রতিভাষণে বলেছিলেন—

‘আমি মাত্র হিন্দু মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি; গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে হাত মিলানো যদি হাতাহাতির চেয়ে অশোভন হয়ে থাকে, তা হলে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে। আমার গাঁট-ছড়ার বাঁধন কাটতে তাদের কোন বেগ পেতে হবে না।’

তাঁর কবিতায়, গানে, গল্পে, উপন্যাসে হিন্দু মুসলমানের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হাত ধরাধরি করে চলেছে। কোরবানী, মোহররম, দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা, সবই তার কবিতার বিষয়। আল্লাহ, ভগবান, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, ঈশা-মুসা, কৃষ্ণ-বুদ্ধ-মোহাম্মদ প্রভৃতি ধর্মীয় ঐতিহ্যকে তিনি একই কাতারে পরিবেশন করে বাঙালির প্রতিষ্ঠিত মানসিক সংকীর্ণতাকে দূর করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

কাজী নজরুল ইসলাম যে কেবল শিল্প সাহিত্য অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন এমনটি নয়, কাব্যকর্মের সাথে তার ব্যক্তিজীবনের অপূর্ব সাদৃশ্য আমরা লক্ষ করি। কবি নিজেকে কেবল হিন্দু মুসলিম বলে না-দাবী করে নিজেকে সৃষ্টিকর্তার দাস বলে ঘোষণা করেছেন।

কিশোর বয়সেই তাঁর ভেতর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিকাশ ঘটতে দেখি। তাঁর অধিকাংশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। শৈলাজানন্দ মুখোপাধ্যায় হিন্দু-ব্রাহ্মণ। শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ খ্রিষ্টান। নজরুল ইসলাম মুসলমান। তাঁরা ছিলেন ‘হরিহর আত্মার মতো।

মানবতার মুক্তির দিশারী কবি সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে বিয়ে করেছিলেন হিন্দু রমণী আশালতা দেবীকে (প্রমীলা)। উভয়ই যার যার ধর্ম বজায় রেখেছিলেন। কাউকে ধর্ম পরিবর্তন করতে হয়নি। সন্তানদের নাম রাখার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন উদার, বলা যায় দুঃসাহসী।

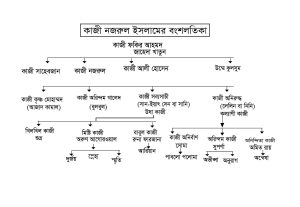

প্রথম সন্তানের নাম কাজী কৃষ্ণ মোহাম্মদ (আজাদ কামাল), দ্বিতীয় সন্তান কাজী অরিন্দম খালেদ (বুলবুল), তৃতীয় সন্তান কাজী সব্যসাচী (সান-ইয়াৎ সেন), চতুর্থ সন্তান কাজী অনিরুদ্ধ (লেলিন বা নিনি)। প্রথম দু সন্তান অল্প বয়সে মারা যান। তৃতীয় ও চতুর্থ সন্তান সব্যসাচী ও অনিরুদ্ধকে হিন্দু রমণীর সাথে বিয়ে দিয়ে অসাম্প্রদায়িক মনোভক্তির বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

নজরুল তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনার জন্য বিশেষ এক গোষ্ঠীর কাছে নিন্দিত হলেও মানবধর্মে বিশ্ববাসীদের কাছে তিনি বরপুত্র। কবি শ্রীযুক্ত সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—‘নজরুল ধর্মের চেয়ে মানুষকে বড় করে দেখেছে সবসময়। তাই ধর্ম নির্বিশেষে নজরুলকে ভালোবাসতে কারো বাধেনি। কতদিন আমাদের বাড়িতে গানের মজলিশ বসেছে, খাওয়া দাওয়া করেছি একসঙ্গে, গোঁড়া বামুনের ঘরের বিধবা নজরুলকে নিজের হাতে খেতে দিয়েছেন, নিজের হাতে বাসন মেজে ঘরে তুলেছেন। বলেছেন—ও তো আমার ছেলে; ছেলে বড় না আচার বড়?

কোনো রকম সংকীর্ণতা ধর্মান্ধতা নজরুলকে স্পর্শ করেনি। তাঁর উদারতা, মহাপ্রাণতা, আকাশ আর সাগরের সাথে তুলনীয়। কিশোর বাংলা সম্পাদক স্বামী প্রেমঘনানন্দ কবির সাথে প্রথম সাক্ষাতের কথা স্মরণ করে লিখেছেন—

“………মনে মনে ভাবতে লাগলুম, নজরুলকে হিন্দু বলবো, না মুসলিম বলবো? দেখলাম তার মধ্যে কোন রকম গোঁড়ামী নেই বা সংকীর্ণতা নেই। হিন্দুদের উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা পাবার মোহে তিনি মুসলমান ধর্মের মূল নীতিটুকু ছেড়ে দেননি।” (গুলিস্তা : নজরুল সংখ্যা)

এই হলেন নজরুল। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তাঁর মতো উদার, স্বাধীনচেতা, সাম্যবাদী ব্যক্তি একেবারে দুর্লক্ষ, যিনি দৃঢ়চিত্তে বলতে পেরেছেন, আমি কেবল মুসলিম নই, হিন্দু নই, ব্রাহ্মণ নই, আমি মানুষ চিরসত্য। হিন্দু মুসলিম যে এক দেশ মাতৃকার গর্ভোজাত সহোদর, একথা একমাত্র নজরুলই দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে পেরেছেন। ঐতিহ্যমণ্ডিত মুসলিম পরিবারে জন্মেও ধর্মান্ধ ছিলেন না। প্রতিক্রিয়াশীলদের মতো সবকিছু ধর্ম দিয়ে বিচার করেননি, মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখেছেন। আপন সম্প্রদায়কে বড় করে তুলে অন্যদের তুচ্ছজ্ঞান করেননি। সনাতনী প্রতিষ্ঠিত বিধি ব্যবস্থার সমূলে আঘাত করেছেন নবতর সৃষ্টির প্রত্যাশায়। এমন প্রাণবান, অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষ বিশ্ব সাহিত্যেও দুর্লভ।

তথ্যসূত্র : (১) নজরুল রচনাবলী ১ম খণ্ড বা.এ(২০০৬), (২) নজরুল রচনাবলী ২য় খণ্ড বা.এ (২০০৭), (৩) নজরুল রচনাবলী ৮ম খণ্ড বা.এ (২০০৮), (৪) নজরুল রচনাবলী ৯ম খণ্ড বা.এ (২০০৯), (৫) নজরুল কাব্য সমীক্ষা: আতাউর রহমান (৬) যুগ-কবি নজরুল : আবদুল কাদির (৭) প্রতিভার খেলা নজরুল : হায়াৎ মামুদ, (৮) কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও কবিতা : রফিকুল ইসলাম।

আ.ম.ম. মামুন : প্রাবন্ধিক