মুজিব রাহমান

বয়স তাঁর ৪৩। তখনও পর্যন্ত মাত্র চারটি উপন্যাস লিখেছেন তিনি। তখনও পর্যন্ত মৌসুমি ঔপন্যাসিক তিনি। অধ্যাপনা, সংগীত রচনা এবং অন্যান্য ছোটোখাটো কাজের বিরতিতে উপন্যাস রচনা তাঁর কাজ। কিন্তু আকস্মিকভাবে ছন্দপতন ঘটে সব কিছুর। দুশ্চিকিৎস্য ব্রেইন টিউমারের কারণে চিকিৎসক আয়ুষ্কাল বেঁধে দিয়েছেন একবছর। কী করবেন তিনি! দেশ-বিদেশে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে, হাওয়া বদলের জন্যে, ছুটি উপভোগের জন্যে বেরিয়ে পড়বেন তিনি যেমন বেড়াতে বেরিয়ে পড়াটা মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্তজনের জন্যে প্রত্যাশিত। না, বার্জেস তা করেননি। ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলে হোভে-তে তিনি থিতু হলেন। এবং এই ইচ্ছায় থিতু হলেন যে বছর পুরোবার আগেই বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখে ফেলবেন তিনি। যাতে তাঁর মরণোত্তর অর্থ-স্বত্বের একটা প্রবাহ তাঁর স্ত্রী ভোগ করতে পারেন আমৃত্যু। এ-ভাবে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত লেখক হয়ে উঠলেন পুরোদস্তুর একজন ঔপন্যাসিক।

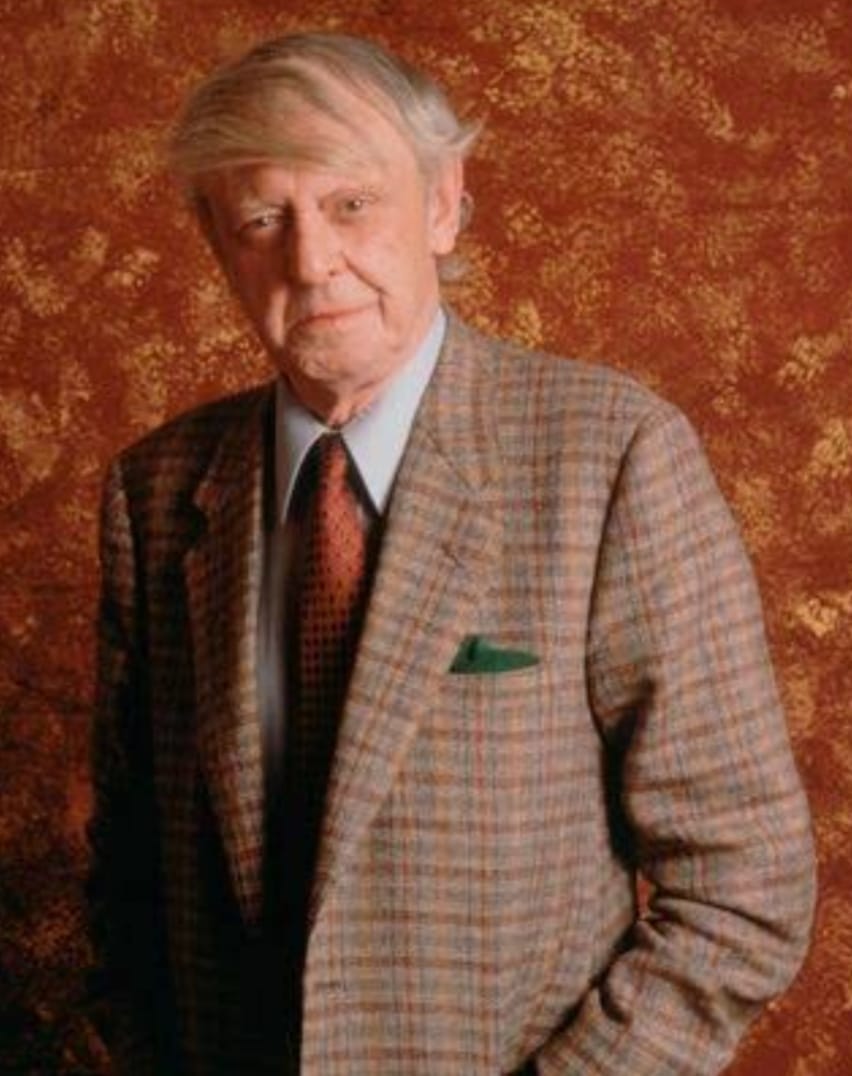

অ্যান্টনি বার্জেস তাঁর নাম (১৯১৭ – ১৯৭৩)। এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ‘আ ক্লকওয়ার্ক অরেঞ্জ’।

১৯৫৯ সালে বার্জেসের এ-দুশ্চিকিৎস্য ব্রেইন টিউমার ধরা পড়লে ডাক্তার বলে দিয়েছিলেন অস্ত্রোপচার-অসাধ্য এ টিউমার। এবং জানিয়ে দেয়া হয়েছিল তাঁর আয়ুষ্কাল আর এক বছরও নেই। দারুণ সংবাদ হলো এ চরম দুঃসংবাদের কথা জেনে তিনি পুরোদস্তুর লেখালেখিতে ডুবে গেলেন। লিখতে থাকলেন অহোরাত্র উদয়াস্ত। এবং ডাক্তারদেরকে ভুল প্রমাণিত করে প্রতি বছরই একটি করে বই আর শত শত পুস্তক পর্যালোচনা লিখে দিব্যি বেঁচে ছিলেন তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত – ১৯৯৩ সালের নভেম্বর অবধি।

উপর্যুক্ত উপন্যাসটির তিন অংশ সংবলিত কাঠামো এবং ভয়াবহ সুষমতাজনিত সৌন্দর্যের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। উপন্যাসের কথক-নায়ক অ্যালেক্সের প্রলুব্ধ করার রহস্যময় ক্ষমতা, আশু ভবিষ্যত সমাজের রূপকল্প, যেমন আতঙ্কজনকভাবে প্রেরণাসঞ্চারী তেমনই জর্জ অরওয়েল কি অল্ডাস হাক্সলির ডিসটোপিয়া বা দুঃস্বপ্ন-দুর্ভোগের নরকপুরের মতো: বিদ্রোহ উন্মত্ত এক যুব-সংস্কৃতি, দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ, দেশ পরিচালনায় দুর্বল সরকার উপন্যাসটির নাভিকেন্দ্রে। মারাত্মকভাবে সরল কিন্তু গভীর নৈতিক দোলাচল এই উপন্যাসের ভিত্তিমূলে কাজ করেছে। মুখ্য যে প্রশ্নটি মাথা তুলছে তা হলো: খারাপ হতে চাওয়াটাই কি একজন মানুষের জন্যে অধিকতর ভালো নাকি ভালো হবার আবহে নিয়ন্ত্রিত হওয়াটা ভালো? বার্জেস এ জিজ্ঞাসার জবাবে দোনামনা না করে সরাসরি ‘হ্যাঁ’ বলেছেন।

১৯৬২ সালে ঔপন্যাসিক হিসেবে পরিচয় ও সুখ্যাতি অর্জনের সোনালী ঊষায় প্রকাশিত তাঁর এই উপন্যাসটি তাঁর নামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর উপন্যাসটি নয়, বরং উপন্যাস থেকে স্টেনলে কুব্রিক নির্মিত ডাকসাইটে চলচ্চিত্রটিই তাঁর খ্যাতি-সুখ্যাতির উৎস হবে এটি ছিল তাঁর কাছে রীতিমতো অস্বস্তিকর, নিরানন্দজনক। একজন ঔপন্যাসিক হিসেবে পাঠকদের তুলনায় চলচ্চিত্রটির দর্শকদের নান্দীপাঠ তাঁর কাছে অতোটা গ্রহণযোগ্য ছিল না। এ কারণে তিনি নিজেকে সংগীতকার ও পিয়ানোবাদক রাকমানিনফের সঙ্গে তুলনা করতেন। কারণ রাকমানিনফের শৈশবে সৃজিত সুরের শুদ্ধ স্বর অপেক্ষা তীক্ষ্মস্বরের আলাপের কাজই ছিল তাঁর পরিপক্ব বয়সের কাজের তুলনায় বেশি সুবিদিত।

দুধর্ষ কিশোর অপরাধী অ্যালেক্সের সহিংসতার রগরগে বর্ণনা উপন্যাস জুড়ে। এবং কুব্রিকের চলচ্চিত্রে এসবের দৃশ্যায়ন ঔপন্যাসিক বার্জেসকে যখন সম্ভাব্য হত্যা-ধর্ষণ ও সহিংসতাকে উস্কে দেয়ার প্রসঙ্গ টেনে বিতর্কিত করে তোলা হলো তখন বার্জেস এ সব বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, গণধর্ষণের উত্তেজক বর্ণনা অ্যালেক্সের, বার্জেসের নয়। উপন্যাসটির নায়ক যখন বজ্জাতি বদমাইশি করছে তখনই সে উপন্যাসের সবচেয়ে প্রাণবন্ত চরিত্র, আর যখন সে তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছে, মূল্য দিচ্ছে তখন সে আর ততটা আকর্ষণীয় নয়, চিত্তাকর্ষক থাকে না। খুন কিংবা ধর্ষণ বিষয়টি যা-ই হোক না কেন উপন্যাসটিতে ব্যক্তির পছন্দের স্বাধীনতা মেনে ব্যক্তিই সে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ব্যক্তির পছন্দের স্বাধীনতার যে ধর্মতত্ত্ব এবং নীতিশাস্ত্র তা অনবদ্যভাবেই সে অনুসরণ করেছে। তা করতে গিয়ে ক্ষুরধার অস্ত্র সে ব্যবহার করছে। সে অস্ত্র যেমন বিবিধ ভাষা থেকে আহৃত তেমনি বাস্তবের অস্ত্রও এতে কম কিছু ছিল না। উপন্যাসে অ্যালেক্সের অশ্লীল ভাষাভঙ্গি, ভাষা প্রয়োগ এবং একজন কিশোর অপরাধীর সহিংস বিচিত্র সব শব্দাবলির ব্যবহার – এক কথায় ব্যবহৃত রুশ এবং ব্যবহৃত অন্যান্য ভাষার শব্দাবলির অর্থের খোঁজে রুশ ও নানা ভাষার অভিধান অনুসন্ধানের পথ নির্দেশ করেছেন ঔপন্যাসিক। মোটের উপর, উপন্যাসজুড়ে ব্যবহৃত হধফংধঃ শব্দাবলির দ্ব্যর্থব্যঞ্জকতা ও অস্পষ্টতা বেশ লক্ষ্যণীয়।

সৃষ্টিশীল সক্ষমতার পর্যাপ্তি ছিলো বার্জেসের। সংগীতেও তিনি তাঁর সৃজনী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ১৯৭৫ সালে অ্যামেরিকায় পরিবেশিত হয়েছিল বার্জেসের থার্ড সিম্ফনি। এবং ১৯৮২ সালে পরিবেশিত হয়েছিল তাঁর কৃত জেমস জয়েসের ইউলিসিসের সাংগীতিক সংস্করণ ‘ব্লুমস ইন ডাবলিন’। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি বহু পূর্ণ দৈর্ঘ্য অর্কেস্ট্রা বা ঐকবাদন রচনা করেছেন। বার্জেস মনে করতেন উপন্যাসের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সাহিত্য এবং সংগীতের ফিউশন বা সমন্বয়ের উপর নির্ভর করছে। বার্জেসের দু-খণ্ডের আত্মজীবনী ‘ছোটো উইলসন আর বড়ো ঈশ্বর’ এবং ‘তোমারও দিন ছিলো’ ১৯৮৮সালে জিতে নিয়েছিল জে আর অ্যাকারলি পুরস্কার।

‘আ ক্লকওয়ার্ক অরেঞ্জ’-এর নায়ক খুন-ধর্ষণে দুর্ধর্ষ অ্যালেক্স। তার অপরাধজনিত শাস্তি ভোগের সময় নয় বরং দুষ্কর্মই তার কুখ্যাতির কারণ। যেন সম্পূর্ণ না জেনেই বার্জেস অ্যালেক্সের দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন ঠিক যেমন মহাকবি মিল্টন হয়ে পড়েছিলেন শয়তানের দলভুক্ত। তার পাশবিকতার জন্যে তাকে ঠিক সহানুভূতিশীল হওয়া মানায় না। তার কাঠিন্য এ কথা বলে দেয় যে, সে সহজে কাবু হওয়ার নয়, শিকারে পরিণত হওয়ার নয়। অনেক বিদ্রোহী বিপ্লবী চরিত্রের মতোই সে পাশবিক আকর্ষণ ছড়ায়। কল্পস্বর্গের বিপরীতে যে কল্পনরক আছে তা দেখিয়ে ছাড়ে। ইউটোপিয়ার বিপরীতে ডিসটোপিয়া আর সব পেয়েছির দেশের বিপরীতে সব নৈরাজ্যের দেশের আবহ তৈরি করে ‘আ ক্লকওয়ার্ক অরেঞ্জ’ নামের এই নভেলা বা উপন্যাসিকা। এ উপন্যাসের তরুণ নায়ককে অন্যান্যদের মধ্য থেকে স্বতন্ত্র করেছে তার সংগীতে নিমগ্নতা। হয়তো বার্জেসের এ সংস্কার খুবই প্রবল ছিলো যে, আধুনিক জনপ্রিয় সংগীতের তুলনায় ধ্রুপদী সংগীতের প্রভাব চিরায়ত, চিরকালীন। এমন একটা বিবেচনাও হয়তো সক্রিয় ছিলো যে এলভিস প্রিসলি অথবা বিলি ফিউরির সংযুক্তি উপন্যাসিকাটিকে সেকেলে করে তুলবে। সমস্ত ধ্রুপদী সংগীতেই অ্যালেক্সের রয়েছে প্রবল অনুরাগ ও অনুরক্তি। জার্মান সংগীতস্রষ্টা বাখ, অস্ট্রীয় সংগীতস্রষ্টা মোৎসার্ট এবং অবিস্মরণীয় সিম্ফনি-স্রষ্টা বেঠোফেনের নবম-সিম্ফনি হয়ে উঠেছে সকলকে ছাড়িয়ে সব কিছুকে ছাপিয়ে বার্জেসের উপন্যাসিকার মুখ্য ভাব, বিশিষ্ট বিষয়বস্তু। কিন্তু যে প্রশ্নটির কিংবা প্রসঙ্গটির সুরাহা করতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক তাও চিরায়ত এক জিজ্ঞাসা। উচ্চাঙ্গের সুর ও সংগীত কতোটা সভ্যভব্য ও মানবিক করে মানুষকে, কতোটা মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন করে মানুষকে এ প্রসঙ্গটিও বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে আছে এ উপন্যাসিকায়।

অ্যালেক্সের মানবাধিকার আগলানোর বিষয় আর অপরাধকে মহিমান্বিত করার বিষয়টি কখনোই এক নয়। মহাকাশ জয় করা যেতে পারে কিন্তু ব্যক্তিক ও সামষ্টিক সহিংসতায় পৃথিবী জীবন যাপনের অযোগ্য হয়ে উঠছে ক্রমশ। কিন্তু নির্মনন সহিংসতা দমন কোনো সমাধান হতে পারে না।

সত্য হচ্ছে যারা আউশভিৎসের গণহত্যা চালিয়েছিলেন তারাও শেক্সপিয়ার এবং গ্যোয়েটে পড়েছিলেন, বাখ এবং বেঠোফেনের সিম্ফনির সমঝদার ছিলেন। অ্যালেক্স সে প্রসঙ্গটি উত্থাপনপূর্বক সমাধানসূত্রে ‘শিল্প মানুষকে মানবিক করে তোলে’ লিবিসিয় এই ধারণাটি উপহাসের ঢঙে হাসতে হাসতে নাকচ করে দিয়েছেন।

মুজিব রাহমান, কবি ও অনুবাদক, চট্টগ্রাম